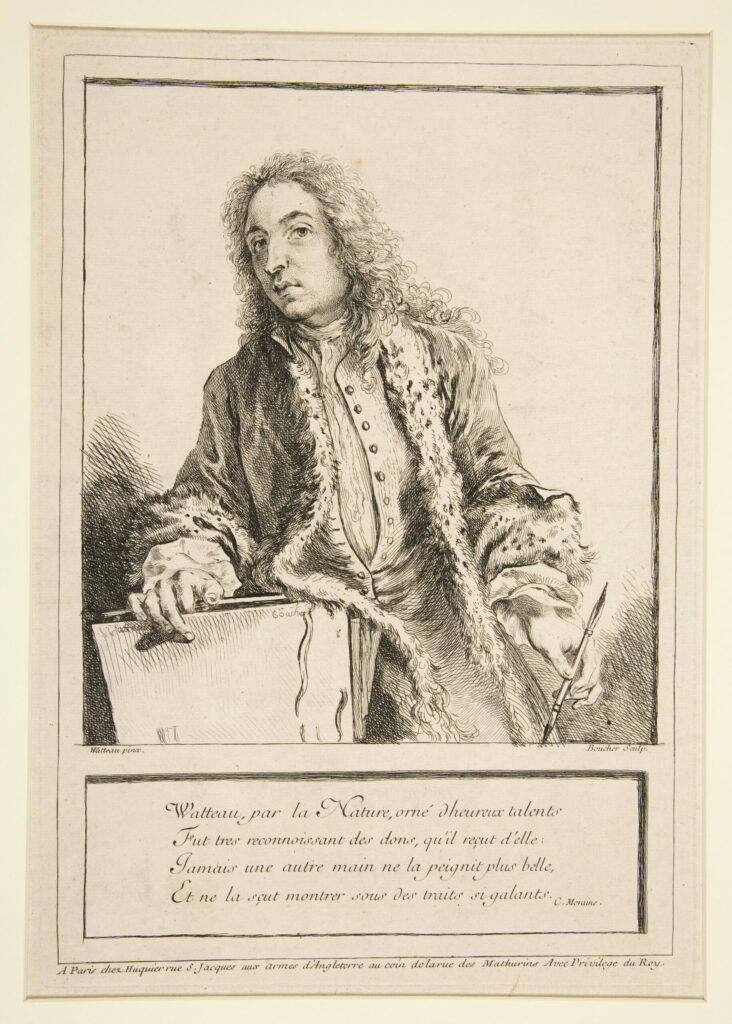

Jean-Antoine Watteau, né le 10 octobre 1684 à Valenciennes et mort prématurément le 18 juillet 1721 à Nogent-sur-Marne, demeure l’une des figures les plus fascinantes de la peinture française du XVIIIe siècle. Créateur du genre des « fêtes galantes » et représentant emblématique du mouvement rococo, il a révolutionné l’art de son époque en seulement quinze années de carrière.

Biographie de Watteau : Origines et formation

Issu d’une famille modeste, Watteau est le deuxième fils de Jean-Philippe Watteau, maître-couvreur et marchand de tuiles, et de Michelle Lardenois. Son père, homme querelleur et violent, marquera profondément la sensibilité du jeune Antoine, contribuant peut-être à son caractère introverti et à sa santé fragile. Dès l’âge de dix ans, sa famille encourage sa vocation artistique en le plaçant probablement en apprentissage chez Jacques-Albert Gérin, peintre renommé de Valenciennes.

Vers 1702, le jeune homme monte à Paris et s’installe dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, refuge traditionnel des artistes du Nord. Sans protection ni ressources, il survit d’abord en copiant des images religieuses et des tableaux de genre pour un fabricant du pont Notre-Dame, gagnant péniblement « trois livres par semaine et la soupe tous les jours ». Cette période difficile lui permet néanmoins de nouer des relations cruciales avec Nicolas Vleughels, Jean-Jacques Spoëde et surtout Claude Gillot.

Les maîtres décisifs

L’influence de Claude Gillot s’avère déterminante dans la formation artistique de Watteau. Ce peintre, dessinateur et graveur d’une « fantaisie originale » initie son élève au goût des scènes théâtrales, des fantasies galantes et des arabesques. Bien que leur collaboration soit brève en raison de leurs tempéraments également vifs, Watteau conservera toujours une profonde reconnaissance envers celui qui lui a permis de « se débrouiller complètement ». C’est chez Gillot qu’il développe son observation constante des réalités environnantes et son goût pour le spectacle de la vie mondaine.

Après sa rupture avec Gillot vers 1707-1708, Watteau entre dans l’atelier du décorateur Claude Audran III, expérience qui enrichit encore sa formation. Parallèlement, il bénéficie du mécénat de Pierre Crozat, financier et collectionneur éclairé, qui l’invite à résider dans son château de Montmorency puis dans son hôtel particulier rue de Richelieu, aux côtés de Charles de La Fosse.

Reconnaissance académique

En 1709, Watteau tente le prix de Rome mais n’obtient que la seconde place, ce qui l’empêche de parfaire sa formation à l’Académie de France à Rome. Cet échec ne l’abat pas : il devient membre de l’Académie royale en 1712. Cependant, il faut attendre 1717 pour qu’il présente son morceau de réception, le célèbre « Pèlerinage à l’île de Cythère », œuvre qui consacre définitivement le genre des fêtes galantes.

L’art de Watteau

Watteau s’inscrit dans la querelle artistique de son temps entre Anciens et Modernes, marquant le triomphe de la couleur et la victoire des « rubénistes » sur les « poussinistes ». Inspiré par la commedia dell’arte, il représente volontiers le théâtre dans ses compositions, tant par les rideaux que par les thèmes. Ses œuvres les plus célèbres, notamment « Pierrot » (anciennement intitulé « Gilles ») et ses deux versions du « Pèlerinage à l’île de Cythère », témoignent de son génie singulier.

L’« Enseigne de Gersaint », peinte vers la fin de 1720, constitue son dernier chef-d’œuvre. Sortant de son cadre pastoral habituel, cette œuvre le situe en plein Paris, témoignant de sa reconnaissance envers le marchand qui l’hébergeait.

Watteau et la musique

La musique occupe une place centrale dans l’œuvre de Watteau, qui était lui-même musicien amateur. Les « Fêtes vénitiennes » (vers 1717) le montrent jouant de la musette de cour, tandis que « Les Charmes de la vie » (vers 1718) met en scène trois instruments à cordes différents. « L’Accord parfait » (1718) illustre parfaitement sa capacité à traduire l’harmonie musicale en harmonie picturale, créant une atmosphère d’intimité et de poésie.

Déclin et mort

Malgré le succès de ses œuvres, très recherchées par les princes d’Europe et les collectionneurs privés, Watteau néglige sa santé précaire. En 1719, il part pour Londres, peut-être pour consulter le docteur Richard Mead, mais le climat londonien ne lui profite guère. De retour en France, il passe ses derniers mois dans la propriété de Philipe Le Fevre, ami de l’abbé Haranger. Il meurt dans les bras de Gersaint en 1721, vraisemblablement des suites de la tuberculose, à l’âge de 36 ans seulement.

Héritage artistique

Watteau condense dans ses toiles l’esprit de la Régence, bien qu’il n’ait survécu que six années à Louis XIV. Ses œuvres se caractérisent par une mélancolie subtile, un sentiment de la futilité de la vie et une légèreté pleine de grâce qui transcendent la simple frivolité des fêtes galantes. Cette ambiguïté poétique, que ses suiveurs comme Nicolas Lancret et Jean-Baptiste Pater tentèrent vainement de reproduire, constitue l’essence même de son génie.

Influence posthume

Grâce à Jean Jullienne, ami et collectionneur qui fit graver ses œuvres, Watteau connut une diffusion considérable après sa mort. Bien que sa peinture rococo disparaisse avec la Révolution française, il est réhabilité dès le XIXe siècle. Turner lui rend hommage en 1831, Baudelaire le place parmi les grands maîtres dans « Les Phares », Verlaine s’en inspire pour ses « Fêtes galantes », et les frères Goncourt y voient « le grand poète » du XVIIIe siècle.

Au XXe siècle, des écrivains comme Rilke, Claudel, Gracq et Sollers continuent de célébrer son œuvre. Certains critiques voient même dans son style un signe avant-coureur de l’impressionnisme. Watteau a ainsi créé, selon l’historien d’art Michael Levey, « le concept de l’artiste individualiste, loyal à lui-même, et à lui-même seulement », préfigurant la figure moderne de l’artiste indépendant.

Cette biographie révèle un créateur dont la brève existence a profondément marqué l’histoire de l’art, léguant à la postérité une œuvre d’une poésie intemporelle qui continue d’émouvoir et d’inspirer.