Claude Monet (1840-1926), figure emblématique de l’impressionnisme, a révolutionné la peinture par sa quête incessante de la lumière. Né à Paris et formé au Havre où il rencontre Eugène Boudin qui l’initie à la peinture en plein air, il s’installe à Paris dans les années 1860 et se lie avec Renoir, Sisley et Pissarro. Malgré des difficultés financières persistantes et le refus fréquent de ses œuvres au Salon officiel, il participe en 1874 à la première exposition impressionniste où son tableau Impression, soleil levant donne involontairement son nom au mouvement. Après la mort de sa première épouse Camille en 1879, il s’installe définitivement à Giverny en 1883 avec Alice Hoschedé, qu’il épouse en 1890, et y crée son célèbre jardin aux nymphéas. Les années 1890 marquent son apogée artistique avec le développement systématique de séries – Meules, Cathédrales de Rouen, Nymphéas – où il peint le même motif sous différentes lumières pour capturer les effets fugitifs de l’atmosphère. Malgré la cataracte et les deuils, il travaille jusqu’à sa mort en 1926 aux Grandes Décorations des Nymphéas, œuvre monumentale installée à l’Orangerie, léguant ainsi un héritage visionnaire qui a ouvert la voie à la modernité picturale.

Biographie de Claude Monet

Oscar-Claude Monet naît le 14 novembre 1840 à Paris. Fils d’Adolphe Monet, négociant en tissus, et de Louise-Justine Aubrée, il grandit au Havre où sa famille s’installe vers 1845. Dès son plus jeune âge, il manifeste un talent pour le dessin, réalisant notamment des caricatures de professeurs et de notables locaux, qu’il commence à vendre avec un certain succès dès 1857, année où il perd sa mère.

La rencontre déterminante avec Eugène Boudin en 1858 l’initie à la peinture de paysage en plein air. Comme Monet le reconnaîtra plus tard : « Si je suis devenu un peintre, c’est à Eugène Boudin que je le dois ». Cette même année, il présente ses premières toiles à l’exposition municipale des Beaux-Arts du Havre.

En 1859, Monet s’installe à Paris où il fréquente l’Académie Suisse, y rencontrant notamment Camille Pissarro. Son service militaire en Algérie (1861-1862) est interrompu par une fièvre typhoïde, permettant à sa tante Jeanne Lecadre de négocier son exonération moyennant des cours d’art académique qu’il suivra avec réticence.

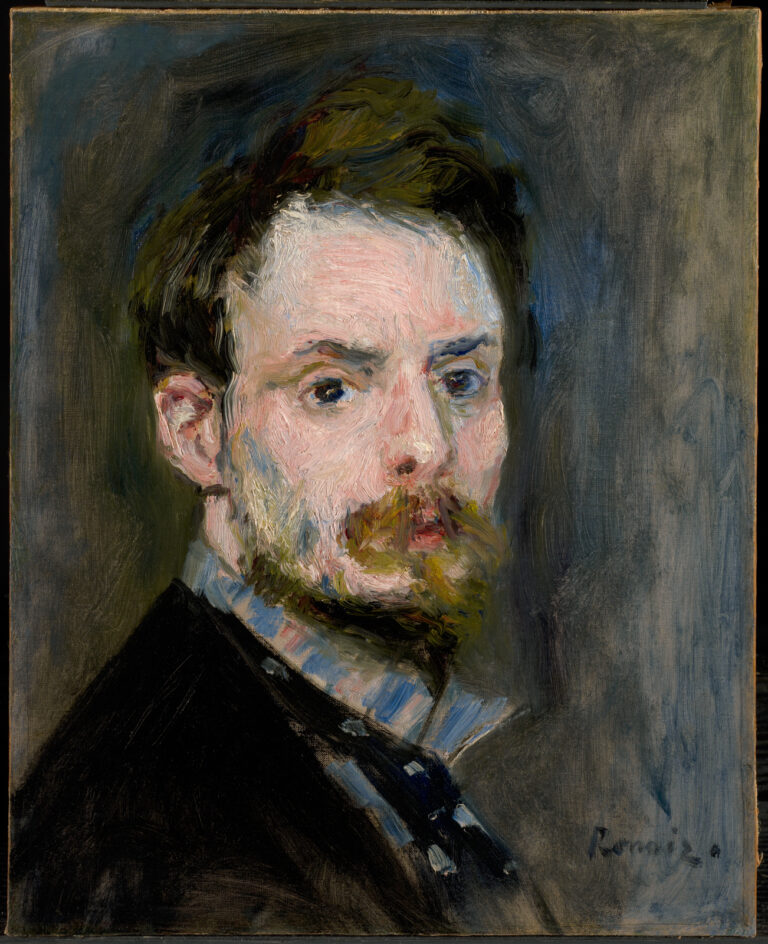

En 1862, il entre à l’École impériale des beaux-arts dans l’atelier de Charles Gleyre où il se lie d’amitié avec Auguste Renoir, Alfred Sisley et Frédéric Bazille. Il quitte rapidement cet enseignement académique, en désaccord avec son maître sur la représentation de la nature. Gleyre privilégiait l’idéalisation des formes tandis que Monet cherchait à reproduire la nature telle qu’elle est.

Vers la reconnaissance (1866-1879)

Année charnière, 1866 marque à la fois la rencontre avec Camille Doncieux, future mère de son fils Jean, et son premier succès notable au Salon avec La Femme à la robe verte, portrait de Camille réalisé en quatre jours. Émile Zola salue cette œuvre, témoignage précoce du talent de Monet pour saisir la lumière naturelle.

Malgré ce succès, Monet connaît des difficultés financières récurrentes. Ses toiles sont fréquemment refusées au Salon officiel, comme Femmes au jardin en 1867. Sa pauvreté est telle qu’il tente de se suicider au printemps 1868, bien que ce geste, selon ses propres dires, n’ait pas été sérieux puisqu’il était excellent nageur.

Pour échapper à la guerre franco-prussienne de 1870, Monet se réfugie à Londres avec Camille, qu’il a épousée le 28 juin 1870. Ce séjour s’avère déterminant : il y découvre les œuvres de Turner et Constable, et surtout, rencontre le marchand d’art Paul Durand-Ruel, qui deviendra son principal soutien commercial. Il poursuit son voyage aux Pays-Bas avant de regagner la France en octobre 1871.

De 1871 à 1877, Monet s’installe à Argenteuil, où il peint intensément la Seine et ses berges. C’est là qu’il développe pleinement la technique impressionniste, notamment lors de ses séances de peinture avec Renoir à La Grenouillère (1869). En 1874, il participe à la première exposition du groupe des impressionnistes, présentant Impression, soleil levant, tableau qui donnera involontairement son nom au mouvement suite à une critique ironique de Louis Leroy.

L’année 1876 marque sa rencontre avec Ernest Hoschedé, riche collectionneur qui deviendra son mécène avant de faire faillite. Monet séjourne alors au Château de Rottembourg à Montgeron, propriété d’Ernest et d’Alice Hoschedé, future seconde épouse du peintre.

En 1877, il peint sa célèbre série sur la gare Saint-Lazare, annonçant sa future méthode sérielle. Cette même année, lors de la troisième exposition impressionniste, les artistes revendiquent pour la première fois ce terme d’« impressionnisme » pour identifier leur style.

En 1879, après avoir donné naissance à leur second fils Michel, Camille meurt, laissant Monet profondément affecté. Il témoigne de ces derniers instants par un bouleversant portrait d’elle sur son lit de mort.

L’installation à Giverny et les séries (1880-1899)

Après la mort de Camille, Monet s’installe à Vétheuil avec ses deux fils, rejoignant Alice Hoschedé et ses enfants. Leur concubinage scandalise alors la société. Le peintre traverse une période difficile, marquée par une rupture esthétique visible dans ses peintures hivernales de la Seine gelée de 1880.

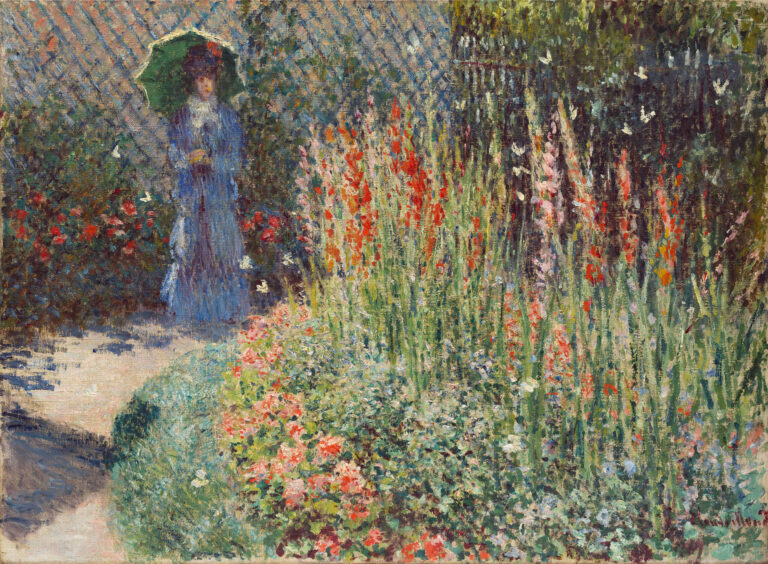

En avril 1883, Monet découvre Giverny où il loue une maison qu’il achètera en 1890. Il y vivra jusqu’à sa mort, transformant progressivement le jardin en œuvre d’art, créant notamment le célèbre bassin aux nymphéas en 1893.

Les années 1890 marquent un tournant dans la carrière de Monet avec le développement systématique de « séries » : même motif peint à différentes heures et saisons. Cette approche, déjà esquissée dans ses œuvres antérieures, devient désormais sa signature artistique. Les principales séries incluent :

- La gare Saint Lazare (1877) : première série, qui célèbre la modernité parisienne

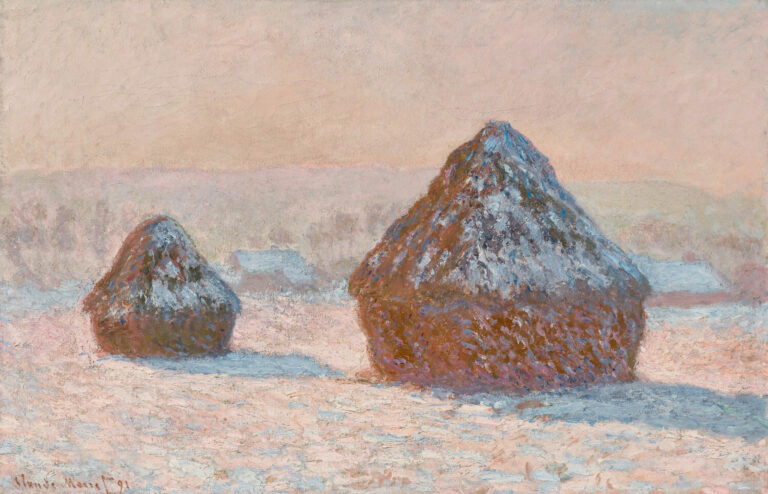

- Les Meules (1890-1891) : plus de vingt variations de meules de foin près de sa propriété, capturant les effets changeants de la lumière.

- Les Peupliers (1891) : alignements d’arbres au bord de l’Epte, peints du printemps à l’automne.

- Les Cathédrales de Rouen (1892-1894) : vingt-huit toiles représentant la façade gothique sous différentes conditions atmosphériques, travaillées en atelier jusqu’en 1894.

- Les Matinées sur la Seine (1896-1897) : série sur les effets lumineux à la surface de l’eau, prélude à ses futures nymphéas.

Ces séries rencontrent un succès commercial et critique croissant, permettant à Monet d’atteindre une aisance financière. En 1890, il épouse Alice Hoschedé, veuve depuis 1891, officialisant une relation qui durait depuis des années.

Du triomphe international aux dernières œuvres (1899-1926)

Entre 1899 et 1901, Monet effectue trois séjours à Londres, travaillant sur sa série des Parlements de Londres, capturant le brouillard sur la Tamise. Exposée en 1904, cette série constitue son plus grand triomphe jusqu’alors.

À partir de 1903, Monet se consacre principalement à son jardin, spécialement aux Nymphéas. En développant cette série, il élimine progressivement les repères spatiaux traditionnels et modifie ses formats, passant du rectangle au carré, puis au cercle. L’exposition des Nymphéas en mai 1909 confirme son statut de maître incontesté.

En 1908 et 1909, deux séjours à Venise lui inspirent une série de tableaux qu’il retravaillera jusqu’en 1912, date de leur exposition chez les frères Bernheim-Jeune.

La dernière période de sa vie est marquée par plusieurs épreuves : la mort d’Alice en 1911, le diagnostic d’une double cataracte en 1912, et la perte de son fils Jean en 1914. Malgré ces difficultés, encouragé par son ami Georges Clemenceau, Monet entreprend son projet le plus ambitieux : Les Grandes Décorations des Nymphéas, ensemble monumental destiné à être installé dans une salle elliptique.

En 1922, un acte officialise le don de dix-neuf panneaux à l’État français. Malgré une opération de la cataracte en 1923 qui améliore sa vision mais altère sa perception des couleurs, Monet travaille sans relâche à ces décorations.

Atteint d’un cancer du poumon, Claude Monet s’éteint le 5 décembre 1926 à Giverny, à l’âge de 86 ans. Lors de ses funérailles, Clemenceau, refusant le noir traditionnel pour son ami, recouvre son cercueil d’une étoffe colorée, déclarant : « Pas de noir pour Monet ! Le noir n’est pas une couleur ! ».

Les Grandes Décorations sont installées à l’Orangerie des Tuileries et inaugurées le 17 mai 1927, consacrant l’héritage visionnaire d’un artiste qui a révolutionné la peinture par sa quête incessante de la lumière.

L’approche artistique de Claude Monet

L’art de Monet se caractérise par plusieurs éléments fondamentaux :

La primauté de la lumière et de la couleur : Monet cherche à capturer les effets fugitifs de la lumière sur les objets plutôt que les objets eux-mêmes. Sa palette s’éclaircit progressivement, explorant comment la lumière modifie notre perception des couleurs.

La peinture en plein air : Suivant l’enseignement de Boudin, Monet peint directement devant le motif, saisissant les impressions immédiates de la nature. Contrairement à ce qu’il affirmait, il terminait cependant souvent ses toiles en atelier.

La touche visible : Monet abandonne le fini léché de la peinture académique pour des touches rapides et juxtaposées qui reconstruisent la vibration de la lumière.

L’approche sérielle : En peignant le même motif à différents moments, Monet démontre que la vérité d’un paysage réside autant dans les conditions atmosphériques que dans sa topographie.

L’évolution vers l’abstraction : Dans ses dernières œuvres, particulièrement les Nymphéas, Monet s’approche de l’abstraction en supprimant l’horizon et les repères spatiaux conventionnels, annonçant certains développements de l’art du XXe siècle.

Sa peinture témoigne d’une quête incessante, celle d’un homme qui, selon ses propres mots, n’était intéressé par « rien au monde que sa peinture – et aussi son jardin et ses fleurs ». Cette dédicace absolue à son art fait de Monet l’incarnation même de l’impressionnisme, mouvement qui a transformé radicalement notre perception visuelle et ouvert la voie à la modernité picturale.

Sources bibliographiques

- WILDENSTEIN Daniel, Claude Monet, 5 vol., Bibliothèque des arts, Paris, 1974-1991 (catalogue raisonné de référence)

- GEFFROY Gustave, Claude Monet, sa vie, son temps, son œuvre, Paris, 1922, rééd. Macula, 1980

- ALPHANT Marianne, Claude Monet, Hazan, Paris, 1993

- CLEMENCEAU Georges, Claude Monet : les Nymphéas, Paris, 1928, rééd. 1990

- HOSCHEDÉ Jean-Pierre, Claude Monet ce mal connu, Genève, 1958

- REWALD John, Histoire de l’impressionnisme, trad. N. Goldet-Bouwens, Paris, 1955

- WALTER Rodolphe, Catalogue raisonné Monet, 3 tomes, Genève, 1974

- PATIN Sylvie, Claude Monet au musée d’Orsay, Réunion des musées nationaux, Paris, 2004

- HOOG Michel, Musée de l’Orangerie : Les Nymphéas de Claude Monet, Réunion des musées nationaux, Paris, 3e éd. 2006

- ISAACSON Joel, Claude Monet, Neuchâtel, 1978

- FELS Marthe de, La Vie de Claude Monet, Paris, 1929

- VENTURI Lionello, Archives de l’impressionnisme, Paris-New York, 1939

- BLUNDEN Maria & Godfrey, Journal de l’impressionnisme, Genève, 1970

- DELAFOND Marianne, Les Estampes japonaises de Claude Monet, catalogue d’exposition, Musée Marmottan Monet, Paris, 2006

- Catalogue d’exposition, Claude Monet au temps de Giverny, Centre culturel du Marais, 1983

Œuvres et biographie de Claude Monet

- Claude Monet : La Capeline rouge

- Claude Monet : Meules, Effet de neige, Le Matin

- Claude Monet : Lever de soleil (Marine)

- Claude Monet : Nature morte aux fleurs et aux fruits

- Claude Monet : Le Parlement de Londres

- Claude Monet : les Nymphéas

- Claude Monet : Cathédrale de Rouen, la façade ensoleillée

- Claude Monet : Corbeille de fleurs

- Claude Monet : Soleil couchant sur la Seine à Lavacourt, effet d’hiver

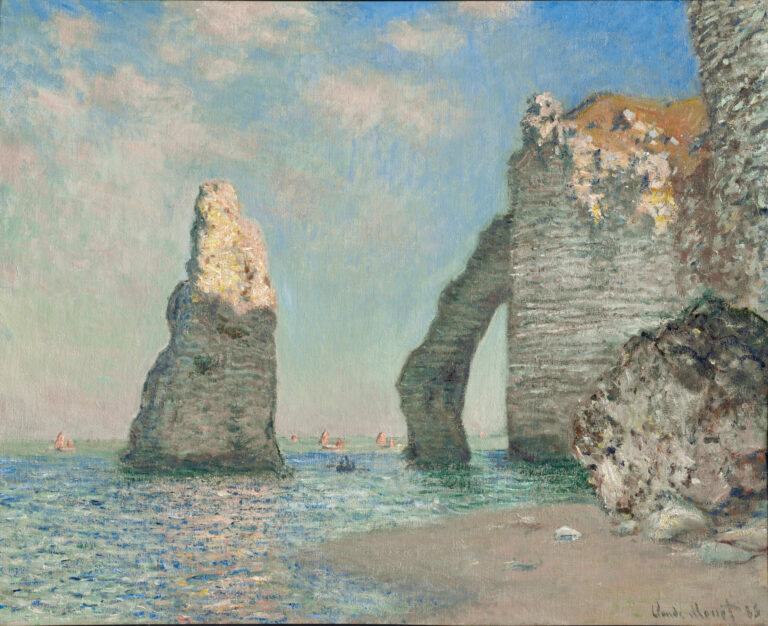

- Claude Monet : Les falaises d’Étretat

- Claude Monet : Arrivée du train de Normandie, gare Saint-Lazare

- Claude Monet (1840-1926), une vie pour la lumière

- Claude Monet, Le bassin aux nymphéas