Le Siècle d’Or néerlandais (1584-1702) représente un phénomène historique exceptionnel : une petite république, comptant à peine 1,5 million d’habitants, sans richesses naturelles significatives, s’impose comme première puissance commerciale mondiale alors que l’Europe traverse une période de stagnation économique.

L’ascension fulgurante prend racine dans le conflit avec l’Espagne. La guerre de Quatre-Vingts Ans (1568-1648), déclenchée par la répression religieuse de Philippe II contre le calvinisme, aboutit à la formation de la République des Sept Provinces-Unies (1581). Le contrôle du commerce fluvial sur le Rhin et le blocus de l’Escaut privant Anvers de son débouché maritime constituent des avantages décisifs pour cette jeune nation.

L’organisation politique des Provinces-Unies présente un caractère original pour l’époque. Cette confédération, bien qu’oligarchique, offre une gouvernance plus démocratique que les monarchies voisines. Le pouvoir est détenu par la bourgeoisie marchande et non par l’aristocratie traditionnelle. Cette structure favorise une société remarquablement mobile où le statut social découle davantage de la richesse et du mérite que de la naissance.

La démographie joue également un rôle crucial. Les Pays-Bas présentent le taux d’urbanisation le plus élevé d’Europe, avec près de 50% de la population vivant en ville. Amsterdam passe de 100 000 à 200 000 habitants entre 1622 et la fin du siècle, Rotterdam de 20 000 à 80 000, et La Haye de 16 000 à 50 000. Cette croissance s’accompagne d’innovations urbaines comme la planification concentrique des canaux d’Amsterdam.

Fondements économiques et commerciaux

La puissance néerlandaise repose sur une domination commerciale maritime sans équivalent. Vers 1670, la république compte environ 15 000 navires, cinq fois l’effectif de la flotte anglaise. Cette hégémonie s’appuie sur quatre facteurs clés :

- Une supériorité navale écrasante

- L’exploitation de toutes les routes commerciales mondiales

- Le contrôle de produits à forte valeur ajoutée

- L’optimisation des voyages commerciaux avec chargements à l’aller et au retour

La création de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC) en 1602 constitue une innovation majeure. Cette première multinationale au monde établit un monopole commercial dans l’océan Indien et l’Extrême-Orient. Sa consœur, la Compagnie des Indes occidentales (WIC), développe le commerce avec l’Afrique et les Amériques, fondant notamment la Nouvelle-Amsterdam (future New York).

Les innovations financières accompagnent cette expansion commerciale. La Banque de change d’Amsterdam (1609), première banque centrale moderne, et la Bourse d’Amsterdam (1611) révolutionnent le système financier. Les taux d’intérêt attractifs, le secret bancaire et l’actionnariat accessible attirent capitaux et investisseurs de toute l’Europe.

L’économie néerlandaise ne se limite pas au commerce. L’importation de matières premières alimente des industries de transformation performantes : chantiers navals, raffineries de sucre, manufactures de tabac, tailleries de diamants, savonneries et huileries. L’industrie textile, avec Leyde pour capitale, offre un rendement supérieur d’un tiers à la concurrence française.

Tolérance et immigration : moteurs de la prospérité

La liberté de culte, rare en Europe à cette époque, attire de nombreux réfugiés : protestants français (huguenots), juifs séfarades fuyant la péninsule ibérique, dissidents religieux de toute l’Europe. Cette immigration apporte talents, réseaux d’affaires et capital intellectuel.

L’humanisme d’Érasme de Rotterdam influence profondément la société néerlandaise, promouvant un climat de tolérance religieuse. Le calvinisme devient la confession dominante, mais les autres cultes sont tolérés, moyennant parfois des restrictions comme l’exclusion des emplois publics pour les catholiques, anabaptistes et juifs.

Cette tolérance connaît néanmoins des limites. Le philosophe Baruch Spinoza doit publier anonymement son Tractatus theologico-politicus, qui sera finalement interdit en 1674. Des lois proscrivent les publications sociniennes, anti-trinitaires et spinozistes.

L’âge d’or culturel et artistique

La prospérité économique et la relative tolérance intellectuelle créent un terreau fertile pour un épanouissement culturel sans précédent. Les Provinces-Unies deviennent un centre majeur du savoir et de la création artistique en Europe.

Un système éducatif innovant

L’alphabétisation, favorisée par l’éthique protestante qui prône la lecture directe des Écritures, atteint des niveaux inégalés en Europe. Les « petites écoles » privées dispensent un enseignement élémentaire incluant l’arithmétique, essentielle dans cette nation de marchands.

Le système universitaire constitue l’originalité la plus marquante. L’Université de Leyde (1575), suivie par Franeker (1585), Groningue, Harderwijk et Utrecht, rompt avec la scholastique médiévale. Son rayonnement attire des étudiants et professeurs étrangers de renom, comme Descartes, Juste Lipse et Scaliger.

Sciences

La liberté intellectuelle attire d’innombrables savants et penseurs. Hugo Grotius pose les fondements du droit international moderne avec ses concepts d’eaux internationales (Mare liberum) et de droit des gens (De jure belli ac pacis).

Christiaan Huygens, qualifié par Newton de « mathématicien le plus élégant » de son siècle, excelle en astronomie, optique et mécanique. Il explique l’anneau de Saturne, découvre Titan, développe la théorie ondulatoire de la lumière et perfectionne l’horloge à balancier.

Antoni van Leeuwenhoek révolutionne la microscopie en polissant des lentilles atteignant un grossissement de 270 fois. Ses observations des spermatozoïdes et des globules rouges, avec Jan Swammerdam, marquent la naissance de la biologie cellulaire.

Simon Stevin introduit les nombres décimaux dans l’usage courant, tandis que Jan Leeghwater développe des techniques d’assèchement et de poldérisation qui transforment des marécages en terres fertiles.

Littérature

La littérature néerlandaise s’affirme avec des auteurs comme Joost van den Vondel et Gerbrand A. Bredero. Le premier s’impose avec ses pièces religieuses et patriotiques au lyrisme mystique, notamment « Gijsbrecht van Aemstel » (1637) et « Lucifer » (1654). Bredero se distingue par sa langue imagée et sa veine burlesque dans « Le Brabançon espagnol » (1617).

D’autres figures marquantes incluent P.C. Hooft, Jacob Cats, Constantijn Huygens et le philosophe Spinoza, dont l’Ethica posthume (1677) unifie la tradition judéo-mystique et la pensée scientifique rationnelle.

Imprimerie et édition

L’imprimerie néerlandaise, dominant déjà l’Europe au XVIe siècle, connaît son apogée au XVIIe. Le centre de gravité de l’édition se déplace d’Anvers vers Leyde et Amsterdam. Les dernières œuvres de Galilée sont imprimées à Leyde.

La famille Elzevir s’impose comme référence éditoriale, publiant les œuvres de Bacon, Corneille, Descartes, Hobbes, Grotius, Milton et La Rochefoucauld. La cartographie néerlandaise atteint des sommets avec Mercator, Jodocus Hondius et Willem Janszoon Blaeu.

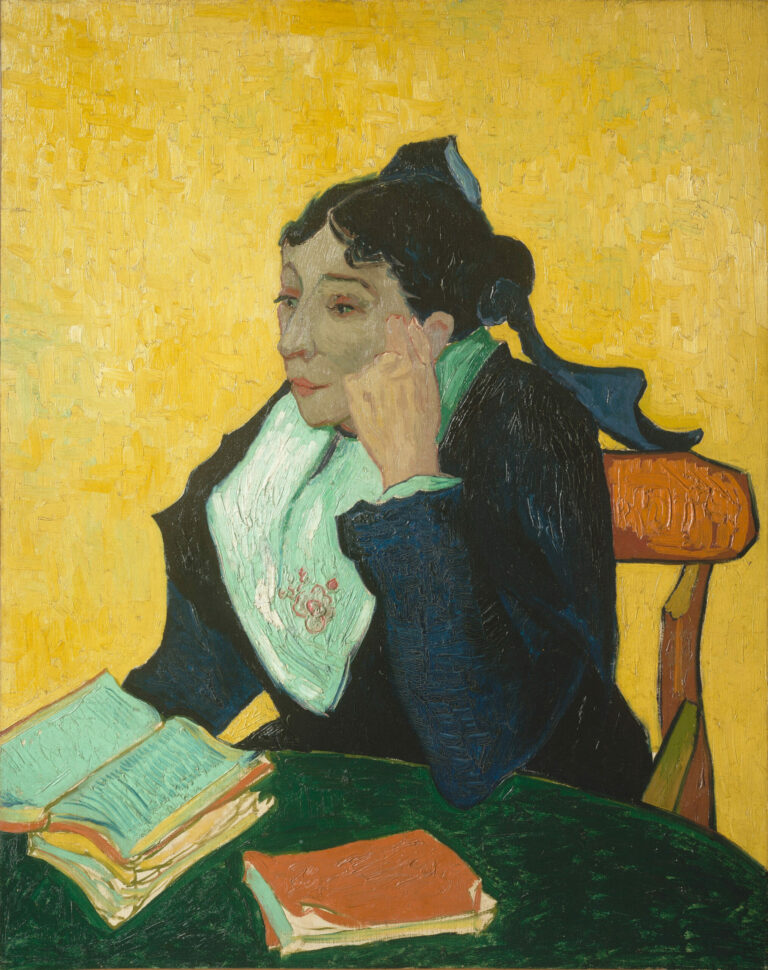

La révolution picturale du siècle d’or néerlandais

La peinture constitue l’expression la plus éclatante du Siècle d’Or néerlandais. Une production sans précédent se développe : environ 70 000 nouveaux tableaux arrivent chaque année sur le marché. On estime que plusieurs millions d’œuvres ont été produites, dont seulement 10% ont survécu jusqu’à nos jours. Statistiquement, on comptait cinq tableaux pour deux habitants.

Ce phénomène résulte d’une transformation profonde du marché de l’art. Alors qu’ailleurs en Europe la production artistique dépend du mécénat aristocratique ou ecclésiastique, aux Pays-Bas, c’est une large classe moyenne prospère qui constitue la clientèle principale. Cette nouvelle demande engendre :

- Une diversification des genres picturaux

- Une spécialisation poussée des artistes

- L’émergence du métier de marchand d’art

- Une démocratisation de l’accès aux œuvres

Les sujets religieux traditionnels cèdent la place à des thèmes profanes : portraits individuels ou collectifs, natures mortes, scènes de genre, paysages. Cette nouvelle iconographie reflète les valeurs et aspirations de la bourgeoisie marchande : célébration de la vie quotidienne, exhibition discrète de la richesse, représentation des associations professionnelles ou milices civiques.

La spécialisation atteint un degré extrême. Willem Claeszoon Heda et Willem Kalf se consacrent exclusivement aux natures mortes. Jan van Goyen, Jacob van Ruisdael et Meindert Hobbema excellent dans le paysage. Jan Steen, Adriaen van Ostade et Adriaen Brouwer privilégient la satire villageoise. Gerard Terborch et Pieter de Hooch se spécialisent dans les scènes d’intérieur. Thomas de Keyser et Frans Hals dominent l’art du portrait.

Cette spécialisation va parfois jusqu’à l’hyperspécialisation : Willem van de Velde peint essentiellement des marines, Paulus Potter des animaux, Philips Wouwerman des chevaux pommelés, Melchior d’Hondecoeter des oiseaux, Jan van Huysum des fleurs, Abraham van Beijeren des fruits de mer.

Des individualités exceptionnelles comme Rembrandt et Vermeer transcendent cette spécialisation. Rembrandt van Rijn (1606-1669) explore tous les genres avec une profondeur psychologique et une maîtrise du clair-obscur inégalées. Ses chefs-d’œuvre comme « La Ronde de nuit », « La Leçon d’anatomie » ou ses nombreux autoportraits révèlent une introspection et une humanité qui dépassent les conventions de son époque.

Johannes Vermeer (1632-1675), avec une production limitée (environ 35 tableaux), atteint une perfection technique extraordinaire. Sa « Vue de Delft », « La Jeune Fille à la perle » ou « La Liseuse » témoignent d’une maîtrise incomparable de la lumière et d’une attention minutieuse aux détails du quotidien transfiguré.

L’estampe connaît également un essor considérable. Les gravures néerlandaises, diffusées à travers toute l’Europe, contribuent à propager l’imaginaire collectif de cette société nouvelle. Rembrandt révolutionne l’eau-forte avec des œuvres comme « La Pièce aux cent florins », tandis que Hendrick Goltzius excelle dans le portrait gravé.

Architecture et arts appliqués

L’architecture évolue d’un style maniériste vers un classicisme hollandais épuré. Jacob van Campen crée l’Hôtel de ville d’Amsterdam (1642-1648), prouesse technique nécessitant plus de 13 500 pieux enfoncés dans le sol marécageux. Hendrick de Keyser conçoit de nombreuses églises et édifices civils à Amsterdam, tandis que Pieter Post réalise la Mauritshuis à La Haye (1640).

La sculpture, moins florissante que la peinture en raison de l’austérité calviniste, produit néanmoins des œuvres remarquables. Hendrick de Keyser réalise en 1618 la première statue non-religieuse des Pays-Bas, celle d’Érasme à Rotterdam.

La musique néerlandaise, après l’âge d’or de l’École franco-flamande au XVIe siècle, connaît un certain repli sous l’influence calviniste. Les compositions pour orgue, la musique de chambre et les chants profanes dominent la production. Jan Pieterszoon Sweelinck, Constantijn Huygens, Adriaen Valerius et Jacob van Eyck laissent néanmoins une œuvre significative.

Déclin progressif

Le « rampjaar » (année désastreuse) de 1672 marque un tournant. La république subit simultanément une invasion française et une attaque anglaise, tandis que les frères Johan et Cornelis de Witt sont lynchés à La Haye, permettant le retour au pouvoir de Guillaume III d’Orange comme stathouder.

La montée en puissance de l’Angleterre, particulièrement après la Glorieuse Révolution de 1688 qui fait de Guillaume III le roi d’Angleterre, annonce la fin de l’hégémonie néerlandaise. Les difficultés financières de la VOC, l’endettement national et l’adoption d’une politique isolationniste après la paix d’Utrecht (1713) confirment ce changement.

Plutôt qu’un déclin brutal, les Provinces-Unies connaissent au XVIIIe siècle une période de stagnation relative, conservant une prospérité enviable mais perdant progressivement leur prééminence au profit de l’Angleterre.

Héritage contemporain

Le Siècle d’Or a laissé un héritage culturel d’une richesse exceptionnelle : chefs-d’œuvre picturaux qui continuent d’influencer l’art occidental, innovations juridiques et scientifiques, modèle d’organisation sociale et économique. Il témoigne de la capacité d’une petite nation à s’imposer par l’innovation, l’ouverture et l’entreprenariat, créant un cercle vertueux entre développement économique et épanouissement culturel.

Cette période illustre comment une société relativement tolérante, valorisant l’éducation et l’initiative individuelle, peut générer une explosion créative qui marque durablement l’histoire humaine. L’équilibre entre pragmatisme commercial et aspirations culturelles demeure l’une des leçons les plus précieuses de cet âge d’or.