Eugène Delacroix (1798-1863), figure emblématique du romantisme français et précurseur de l’art moderne, révolutionne la peinture par sa maîtrise novatrice de la couleur et du mouvement, incarnant la tension fertile entre tradition classique et sensibilité moderne. Formé à l’École des Beaux-Arts sous l’influence déterminante de Géricault, il provoque dès ses débuts des scandales retentissants avec des œuvres audacieuses comme La Barque de Dante (1822), Les Massacres de Scio (1824) et La Mort de Sardanapale (1827), avant de créer l’icône universelle de la liberté républicaine avec La Liberté guidant le peuple (1830). Son voyage au Maroc en 1832 bouleverse sa conception de la lumière et de la couleur, nourrissant une production orientaliste majeure, tandis que sa carrière se consacre progressivement aux grands ensembles décoratifs officiels – Palais Bourbon, Sénat, Louvre et surtout la chapelle des Anges à Saint-Sulpice, son testament spirituel. Célibataire vivant entre mondanités parisiennes et retraite créatrice à Champrosay, précurseur visionnaire dans son rapport à la photographie naissante, il obtient tardivement la reconnaissance officielle avec l’Exposition universelle de 1855 et son élection à l’Institut en 1857, avant de mourir de tuberculose en 1863, laissant une influence considérable sur toutes les avant-gardes – impressionnistes, néo-impressionnistes, nabis – qui voient en lui le véritable fondateur de la modernité picturale.

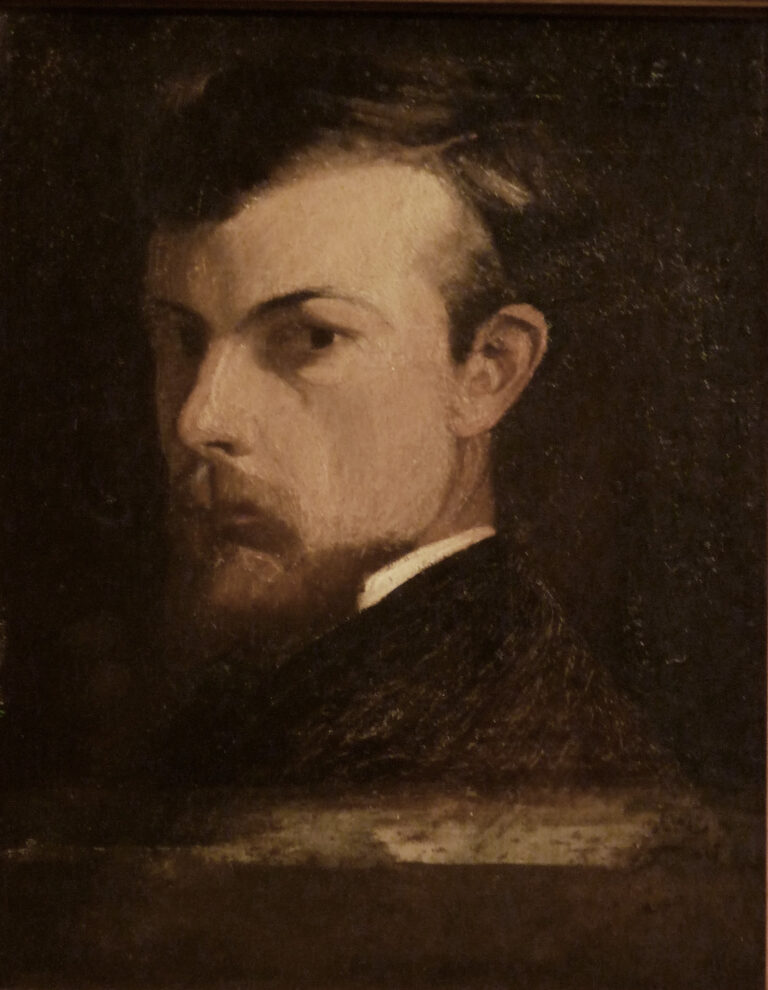

Qui était Eugène Delacroix ? Portrait d’un génie artistique

Eugène Delacroix demeure l’une des figures les plus emblématiques du romantisme français. Ce peintre révolutionnaire, né à Charenton-Saint-Maurice près de Paris, a profondément marqué l’histoire de l’art par son approche novatrice de la couleur et du mouvement. Son œuvre la plus célèbre, « La Liberté guidant le peuple », est devenue une icône universelle de la liberté et de la République française.

Maître incontesté de la peinture romantique, Delacroix a su concilier une formation classique rigoureuse avec une sensibilité moderne qui annonce déjà les révolutions artistiques du XXe siècle. Sa carrière, jalonnée de scandales et de triomphes, illustre parfaitement les tensions créatrices de son époque.

Les premières années d’Eugène Delacroix : formation d’un artiste (1798-1820)

Une enfance marquée par les épreuves

Eugène Delacroix voit le jour le 26 avril 1798 dans une famille bourgeoise cultivée. Son père, Charles-François Delacroix, avocat devenu diplomate sous la Convention puis préfet sous l’Empire, et sa mère, Victoire Œben, issue d’une dynastie d’ébénistes réputés, lui transmettent un goût précoce pour les arts et la politique. Cette double ascendance entre engagement public et création artistique préfigure la personnalité complexe du futur peintre.

La mort prématurée de son père en 1805, alors qu’Eugène n’a que sept ans, puis celle de sa mère en 1814, marquent douloureusement sa jeunesse. Ces disparitions successives s’accompagnent de difficultés financières qui influenceront profondément son rapport anxieux à l’argent et sa quête constante de reconnaissance officielle tout au long de sa carrière.

L’apprentissage de l’art : entre tradition et innovation

L’éducation artistique de Delacroix commence véritablement en 1815 lorsque son oncle Henri-François Riesener le fait entrer dans l’atelier de Pierre-Narcisse Guérin. Cette rencontre s’avère déterminante, non seulement pour l’enseignement reçu, mais surtout pour la découverte de Théodore Géricault, de sept ans son aîné, dont l’influence sera capitale dans l’évolution de son style.

L’année suivante, Delacroix poursuit sa formation à l’École des Beaux-Arts de Paris. Bien que l’enseignement académique privilégie encore le dessin néoclassique et la primauté de la ligne, le jeune artiste développe parallèlement sa passion pour la couleur et le mouvement. Sa rencontre avec Charles-Raymond Soulier en 1816 l’initie à l’aquarelle, technique d’origine anglaise qui élargit considérablement sa palette expressive.

Les œuvres de jeunesse : scandale et reconnaissance (1822-1830)

« La Barque de Dante » : un début fracassant

Delacroix fait une entrée remarquée sur la scène artistique parisienne avec « La Barque de Dante » en 1822. Cette œuvre inspirée de l’Enfer de Dante Alighieri témoigne déjà de son génie coloriste et de sa capacité à traduire les passions humaines en peinture. Malgré les critiques virulentes des défenseurs du néoclassicisme, qui y voient une transgression dangereuse de l’art officiel, l’œuvre est acquise par l’État. Le jeune journaliste Adolphe Thiers salue déjà « l’avenir d’un grand peintre » tandis que Gros le qualifie de « Rubens châtié ».

L’engagement romantique : « Scènes des massacres de Scio »

En 1824, « Scènes des massacres de Scio » confirme le talent naissant de Delacroix et révèle son engagement pour les causes contemporaines. Cette œuvre saisissante, qui s’inspire du massacre de la population de l’île de Chio par les Turcs en 1822, démontre sa capacité unique à transformer un événement d’actualité en vision romantique universelle. La technique libre, les couleurs audacieuses et la composition dramatique suscitent de nouveaux débats, mais le tableau reçoit néanmoins la médaille de seconde classe et entre dans les collections de l’État.

« La Mort de Sardanapale » : la provocation assumée

L’exposition de « La Mort de Sardanapale » au Salon de 1827-1828 déclenche un véritable tollé dans le monde artistique parisien. Cette toile aux couleurs flamboyantes et à la composition révolutionnaire, inspirée d’un drame de Byron, est unanimement rejetée par la critique officielle. Même ses amis et soutiens habituels hésitent à le défendre face à cette œuvre d’une audace inouïe. Cette réception catastrophique marque paradoxalement une étape cruciale dans l’affirmation de la personnalité artistique de Delacroix, qui assume désormais pleinement sa rupture avec les conventions académiques.

« La Liberté guidant le peuple » : naissance d’une œuvre iconique (1830-1831)

L’inspiration révolutionnaire

La Révolution de Juillet 1830 inspire à Delacroix son œuvre la plus célèbre et la plus populaire : « La Liberté guidant le peuple ». Bien qu’il n’ait pas personnellement participé aux « Trois Glorieuses », l’artiste exprime dans cette toile monumentale son attachement aux idéaux libéraux et son patriotisme sincère. Il confie à son frère qu’il souhaite, par cette œuvre, « servir sa patrie par les pinceaux à défaut d’avoir combattu pour elle ».

Une allégorie révolutionnaire

Présentée au Salon de 1831, cette toile représente une allégorie puissante de la Liberté sous les traits d’une jeune femme du peuple brandissant le drapeau tricolore et guidant les insurgés parisiens sur les barricades. La composition magistrale unit réalisme social et idéalisme romantique, mêlant avec un art consommé la vérité historique et la grandeur symbolique. Le gouvernement de Louis-Philippe l’acquiert pour 3 000 francs, mais la toile est rapidement retirée des cimaises du musée du Luxembourg, jugée potentiellement subversive par le pouvoir en place.

Le voyage au Maroc : révélation d’un Orient authentique (1832)

Une mission diplomatique transformatrice

En janvier 1832, Delacroix saisit l’opportunité d’accompagner à ses frais une mission diplomatique dirigée par le comte de Mornay auprès du sultan du Maroc. Ce voyage de sept mois à travers l’Espagne, le Maroc et l’Algérie constitue l’une des expériences les plus déterminantes de sa carrière artistique. Loin des clichés orientalistes de salon, il découvre un Orient authentique qui bouleverse sa conception de la lumière, de la couleur et de la composition.

Carnets de voyage et révélations esthétiques

Dans ses carnets de voyage, véritables trésors documentaires, Delacroix consigne avec un émerveillement constant ses impressions sur les paysages, l’architecture, les costumes et les coutumes des populations locales. Il découvre dans cette « Antiquité vivante » une nouvelle approche de l’harmonie coloriste et une lumière méditerranéenne qui transforme radicalement sa palette. À Alger, il obtient la rare autorisation de pénétrer dans un harem, expérience exceptionnelle qui nourrira son célèbre tableau « Femmes d’Alger dans leur appartement » (1834).

Cette révélation orientale inspire plus de quatre-vingts tableaux réalisés tout au long de sa carrière, parmi lesquels « Noce juive dans le Maroc » (1841), « Le Sultan du Maroc » (1845) et de nombreuses scènes de chasse aux lions qui témoignent de sa fascination pour la violence primitive et la beauté sauvage.

Les grands ensembles décoratifs : la consécration officielle (1833-1861)

Les premières commandes prestigieuses

À partir de 1833, la carrière de Delacroix prend un tournant décisif avec l’obtention de ses premières commandes officielles de décors monumentaux. Thiers, alors ministre des Travaux publics et admirateur de longue date, lui confie la décoration du Salon du Roi au palais Bourbon (actuelle Assemblée nationale). Cette œuvre ambitieuse, achevée en 1838, comprend un plafond magistral, des frises et des pilastres illustrant les forces vives de l’État : Justice, Agriculture, Industrie, Commerce et Guerre.

Un maître de la peinture monumentale

Ce premier succès dans l’art décoratif est suivi d’autres commandes prestigieuses qui établissent définitivement la réputation de Delacroix comme maître de la composition monumentale. La décoration de la bibliothèque du palais Bourbon (1838-1847), avec ses cinq coupoles consacrées à la Législation, la Théologie, la Poésie, la Philosophie et les Sciences, révèle sa capacité exceptionnelle à adapter son génie coloriste aux contraintes architecturales les plus exigeantes.

La bibliothèque du Sénat au Luxembourg (1840-1846) et la galerie d’Apollon au Louvre (1850), où il peint « Apollon vainqueur du serpent Python », confirment sa maîtrise de l’art décoratif monumental et sa profonde culture classique.

Saint-Sulpice : le testament spirituel

La chapelle des Anges à l’église Saint-Sulpice (1849-1861) représente l’aboutissement de l’art religieux de Delacroix et constitue son véritable testament spirituel. Les trois compositions majeures – « Le Combat de Jacob avec l’Ange », « Saint Michel terrassant le dragon » et « Héliodore chassé du temple » – synthétisent toute l’évolution de son art et révèlent une spiritualité profonde longtemps méconnue de ses contemporains.

La vie privée d’Eugène Delacroix : entre mondanités et solitude créatrice

Un célibataire parisien

Si la vie publique de Delacroix se déroule sous le signe des mondanités nécessaires à l’obtention de commandes et à l’entretien de sa réputation, sa vie privée demeure relativement discrète. Célibataire endurci par choix autant que par tempérament, il entretient plusieurs liaisons durables avec des femmes mariées de la bourgeoisie parisienne, dont Eugènie Dalton, Alberthe de Rubempré et surtout Joséphine Forget, qui lui restera fidèle jusqu’à la fin de sa vie.

La retraite de Champrosay

À partir de 1844, Delacroix loue une maison à Champrosay, près de la forêt de Sénart, où il se retire régulièrement pour échapper à l’agitation parisienne et soigner sa santé de plus en plus fragile. Accompagné de sa gouvernante Jenny Le Guillou, entrée à son service vers 1835 et devenue sa compagne la plus fidèle, il y peint des paysages intimistes et des natures mortes dans une atmosphère de recueillement propice à la méditation artistique. Il finira par acheter cette propriété en 1858 et y passera ses derniers étés dans une paix relative.

Delacroix et l’innovation technique : l’art de la photographie

Un précurseur visionnaire

Dans les années 1850, Delacroix manifeste un intérêt croissant pour la photographie naissante, technique révolutionnaire qu’il aborde avec l’esprit ouvert qui le caractérise. Membre fondateur de la Société héliographique en 1851, il commande en 1854 au photographe Eugène Durieu une série remarquable de clichés de nus masculins et féminins qu’il utilise comme documents de travail pour ses compositions.

Une approche pragmatique de la modernité

Son rapport à ce nouveau médium révèle toute la complexité de sa personnalité artistique : s’il y voit un outil précieux pour l’étude anatomique et la documentation visuelle, il conteste fermement qu’il puisse jamais remplacer l’art du peintre. Dans son Journal, il note avec lucidité : « Je regarde avec passion et sans fatigue ces photographies d’hommes nus, ce poème admirable, ce corps humain sur lequel j’apprends à lire. » Cette approche pragmatique de l’innovation technique illustre parfaitement son esprit moderne tout en restant fidèle à sa conception de l’art comme expression personnelle irremplaçable.

La reconnaissance tardive et les dernières années (1855-1863)

Le triomphe de l’Exposition universelle

La consécration officielle tant attendue arrive enfin pour Delacroix lors de l’Exposition universelle de 1855. Avec trente-cinq toiles exposées constituant une véritable rétrospective de sa carrière, il triomphe auprès du public et de la critique. Cette reconnaissance lui vaut la grande médaille d’honneur et le titre de commandeur de la Légion d’honneur, récompenses qui couronnent enfin une carrière de plus de trente ans.

L’entrée à l’Institut

Après sept candidatures infructueuses, Delacroix est finalement élu à l’Institut de France le 10 janvier 1857, au siège de Paul Delaroche, malgré l’opposition acharnée d’Ingres qui incarne l’école adverse. Cette reconnaissance tardive de ses pairs ne lui apporte pourtant pas la satisfaction pleine qu’il en espérait, l’Académie ne lui offrant pas le poste de professeur aux Beaux-Arts qu’il convoitait secrètement.

Les derniers combats

Ses dernières années sont progressivement assombries par la maladie. Atteint de tuberculose, mal incurable de l’époque, il s’isole de plus en plus, se consacrant entièrement à l’achèvement des fresques de Saint-Sulpice et à la rédaction de son Journal, document exceptionnel sur la création artistique. Il s’éteint le 13 août 1863 dans son appartement-atelier de la rue de Furstemberg à Paris, tenant la main de Jenny, sa fidèle gouvernante, seule présence amicale à ses derniers instants.

L’héritage artistique d’Eugène Delacroix : précurseur de l’art moderne

Une influence déterminante sur les générations suivantes

L’influence de Delacroix sur l’évolution de la peinture moderne est considérable et multiforme. Dès 1864, Henri Fantin-Latour lui rend un hommage vibrant dans son célèbre « Hommage à Delacroix », tableau réunissant les figures de l’avant-garde artistique autour du portrait du maître disparu. Manet, Cézanne, Degas et les impressionnistes se réclament ouvertement de son héritage, particulièrement de sa technique révolutionnaire de la couleur et de sa liberté de facture.

Le père spirituel de la modernité picturale

Paul Signac, théoricien du néo-impressionnisme, le présente dans son ouvrage « De Delacroix au néo-impressionnisme » (1911) comme le véritable précurseur du divisionnisme et de l’analyse scientifique de la couleur. Van Gogh, fasciné par son œuvre, copie plusieurs de ses toiles et voit en lui un maître spirituel. Les Nabis, avec Maurice Denis en tête, le considèrent comme l’initiateur de l’art synthétique moderne.

Au XXe siècle, Picasso lui-même s’inspire directement des « Femmes d’Alger » pour créer sa célèbre série de variations, témoignage éclatant de la permanence de son influence sur l’art contemporain.

Conclusion : Delacroix, génie du romantisme et père de la modernité

Eugène Delacroix incarne parfaitement la tension fertile entre tradition et innovation qui caractérise l’art du XIXe siècle. Classique par sa culture encyclopédique et son attachement respectueux aux grands maîtres du passé, romantique par sa sensibilité exacerbée et son expressivité passionnée, il a su créer une œuvre profondément personnelle qui transcende les étiquettes et les écoles.

Sa maîtrise révolutionnaire de la couleur, son sens dramatique inné de la composition, sa capacité unique à renouveler les sujets traditionnels tout en s’inspirant de l’actualité la plus brûlante font de lui bien plus qu’un simple peintre romantique. Il constitue un pont essentiel entre l’héritage prestigieux de la Renaissance et l’avènement de la modernité artistique.

En cela, Eugène Delacroix n’est pas seulement le plus grand peintre romantique français, mais l’un des fondateurs les plus essentiels de l’art moderne, dont l’influence continue de nourrir la création contemporaine plus de cent cinquante ans après sa disparition.

Sources bibliographiques

Écrits de Delacroix :

- Delacroix, Eugène – Œuvres littéraires, E. Faure éd., 2 vol., G. Crès, Paris, 1923, rééd. Écrits sur l’art, Séguier, Paris, 1988

- Delacroix, Eugène – Journal, 1822-1863, A. Joubin éd., 3 vol., Plon, Paris, 1931-1932, rééd. revue par R. Labourdette, préface H. Damisch, Plon, Paris, 1980

- Delacroix, Eugène – Correspondance générale, A. Joubin éd., 5 vol., Plon, Paris, 1936-1938

- Delacroix, Eugène – Lettres intimes, A. Dupont éd., Gallimard, Paris, 1954, rééd. 1995

- Delacroix, Eugène – Dictionnaire des beaux-arts, A. Larue éd., Hermann, Paris, 1996

- Delacroix, Eugène – Souvenirs d’un voyage dans le Maroc, L. Beaumont-Maillet, S. Join-Lambert et B. Jobert éd., Gallimard, Paris, 1999

Monographies et études :

- Daguerre de Hureaux, Alain – Delacroix, Hazan, Paris, 1993

- Guégan, Stéphane – Delacroix, Flammarion, Paris, 1998

- Jobert, Barthélémy – Delacroix, Gallimard, Paris, 1997

- Johnson, Lee – The Paintings of Eugène Delacroix. A Critical Catalogue, 6 vol., Clarendon Press, Oxford, 1981-1989

- Rautmann, Peter – Delacroix, Citadelles-Mazenod, Paris, 1997

- Sérullaz, Maurice – Musée du Louvre. Cabinet des Dessins. Inventaire général des dessins. École française. Dessins d’Eugène Delacroix, 2 vol., Réunion des musées nationaux, Paris, 1984

Catalogues d’exposition :

- Eugène Delacroix, 1798-1863, catal. expos., Louvre, Paris, 1963

- Delacroix, les dernières années, catal. expos., Grand Palais, Paris, 1998

- Delacroix, le voyage au Maroc, catal. expos., Institut du monde arabe-Flammarion, Paris, 1994