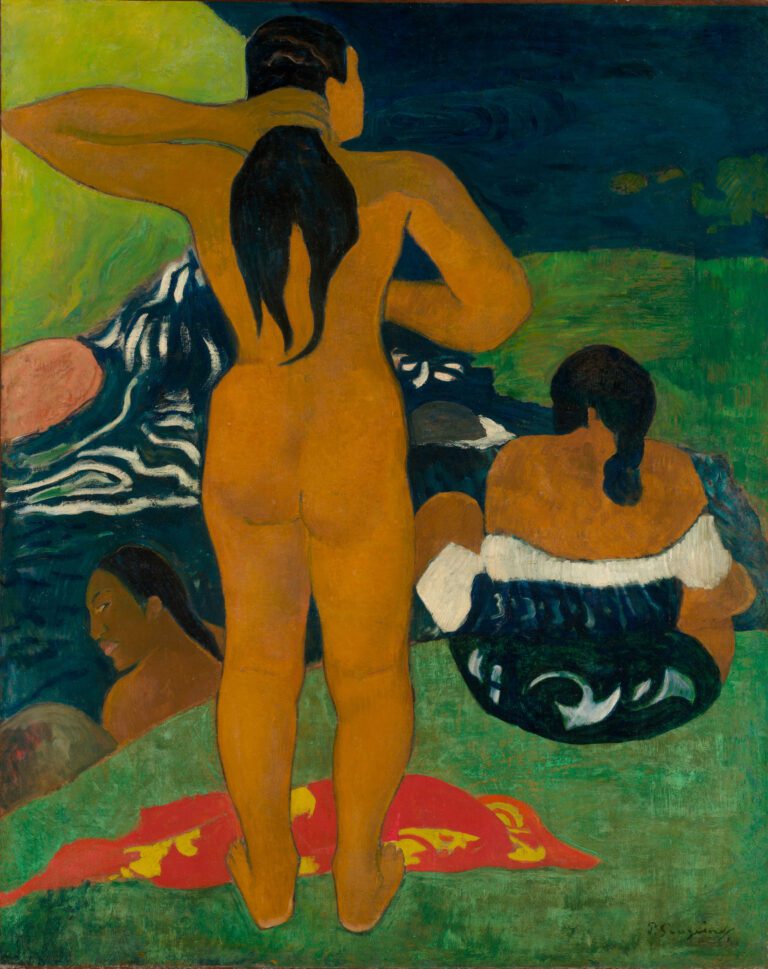

« Le Grand Arbre » de 1891 témoigne de la révolution artistique que Gauguin opère dès son arrivée en Polynésie.

Cette composition synthétiste organise l’espace selon une logique décorative où quatre figures féminines se déploient sous la frondaison protectrice d’un arbre majestueux. L’artiste abandonne la perspective traditionnelle au profit d’un cloisonnisme coloré : les verts profonds du feuillage contrastent avec les roses nacrés du toit de chaume et les ocres brûlés du sol tropical. Cette palette chromatique arbitraire, libérée des contraintes naturalistes, transforme la scène quotidienne en vision symbolique. Les formes simplifiées et les contours cernés révèlent l’influence de l’art japonais et de l’imagerie populaire bretonne. Gauguin crée ici une « symphonie » visuelle où la réalité tahitienne devient prétexte à une recherche d’harmonie primitive, loin des conventions occidentales. Cette œuvre inaugure sa quête d’un art total, synthèse entre observation directe et idéalisation poétique.

Pour aller plus loin

- Le Grand Arbre, en 1891, par Paul Gauguin

- 74 x 92.8 cm (29 1/8 x 36 9/16 in.)

- The Cleveland Museum of Art, non exposé

- https://www.clevelandart.org/art/1975.263

Paul Gauguin (1848-1903) incarne la figure romantique de l’artiste en rupture avec son époque. Ancien agent de change prospère, il abandonne en 1883 sa vie bourgeoise parisienne pour se consacrer entièrement à la peinture. Après ses expérimentations en Bretagne où il développe le synthétisme aux côtés d’Émile Bernard, Gauguin s’exile à Tahiti en 1891, fuyant ce qu’il perçoit comme la décadence de la civilisation occidentale. Influencé par l’art primitif et les estampes japonaises, il révolutionne la peinture en privilégiant l’expression sur l’imitation, la couleur pure sur le modelé traditionnel. Ses toiles tahitiennes, dont « Le Grand Arbre » constitue un exemple précoce, établissent un nouveau langage pictural qui influencera profondément les avant-gardes du 20e siècle, de Matisse aux expressionnistes allemands.