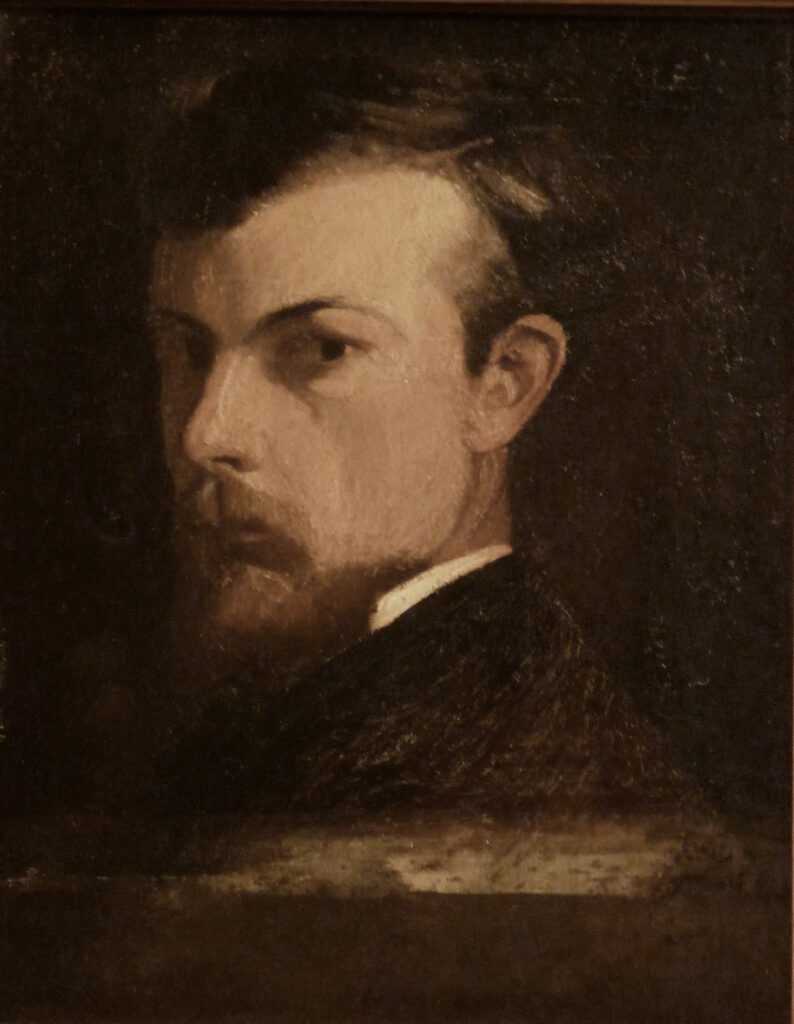

Bertrand Jean Redon, dit Odilon Redon, naît le 20 avril 1840 à Bordeaux, dans une famille aisée. Son père, Bertrand Redon, et sa mère Odile, jeune créole d’origine française née à La Nouvelle-Orléans, mariée à l’âge de 14 ans, viennent en France après la naissance de son frère aîné Ernest. De santé fragile, le jeune Redon souffre d’épilepsie dès l’âge de 4 ans, ce qui conduit ses parents à le confier à une nourrice puis à son oncle à la campagne.

Biographie d’Odilon Redon

Son enfance se partage entre Bordeaux et le domaine familial de Peyrelebade, près de Listrac-Médoc, propriété viticole achetée par son père. C’est dans cette nature empreinte de clair-obscur que naissent ses premiers fusains, préfigurant déjà l’univers étrange et fantasmagorique qui caractérisera son œuvre. En 1846, après un pèlerinage à la Basilique Notre-Dame de Verdelais, l’enfant connaît une guérison que sa famille considère comme miraculeuse.

À sept ans, une visite des musées parisiens marque profondément sa sensibilité artistique. De retour à Bordeaux, il suit une éducation classique complétée par des cours de violon et de piano, et obtient un prix de dessin à l’âge de 11 ans. À partir de 1855, il prend des leçons de dessin et d’aquarelle avec Stanislas Gorin, élève d’Eugène Isabey, qui lui fait découvrir Millet, Corot et Gustave Moreau.

Cédant aux pressions paternelles, Redon entreprend des études d’architecture à Paris en 1857, mais échoue au concours des Beaux-Arts en 1862. Entre Paris et Bordeaux, il forge sa culture intellectuelle et artistique. À Bordeaux, sa rencontre avec le botaniste Armand Clavaud s’avère déterminante : ce dernier l’initie aux sciences naturelles et à la littérature, lui faisant découvrir Darwin, Lamarck, Pasteur, Baudelaire, Flaubert, Edgar Allan Poe et la poésie hindoue.

À Paris, il intègre brièvement l’atelier de Jean-Léon Gérôme, mais les relations entre maître et élève se révèlent difficiles. De retour à Bordeaux, l’artiste se lie avec Rodolphe Bresdin qui lui enseigne la gravure. Sous sa direction, Redon réalise sa première série d’eaux-fortes, Le Gué, tirée en 1866, qui témoigne d’une inspiration orientaliste et romantique héritée de Delacroix.

Les « Noirs » et l’exploration de l’imaginaire (1870-1890)

Pendant la guerre de 1870, Redon participe comme simple soldat aux combats sur la Loire. Après le conflit, il s’installe à Montparnasse tout en retournant régulièrement à Peyrelebade durant l’été et en Bretagne à l’automne. Il fréquente le salon littéraire et musical de Madame de Rayssac où il rencontre Fantin-Latour, Paul Chenavard et le compositeur Ernest Chausson. Ces années voient Redon approfondir son art au contact de la nature, notamment lors de ses séjours à Barbizon où il étudie arbres et sous-bois.

L’année 1879 marque un tournant dans sa carrière avec la publication de son premier album de lithographies, Dans le rêve. Cette série de dix planches tirées chez l’imprimeur parisien Lemercier dévoile son univers personnel, voué à l’exploration de l’imaginaire et des profondeurs de l’inconscient. Fantin-Latour lui enseigne l’utilisation du crayon gras, technique qui lui permet de restituer sur la pierre lithographique l’intensité des noirs caractéristiques de ses fusains.

Le 1er mai 1880, il épouse à Paris Camille Falte, originaire de l’île Bourbon (La Réunion), qui jouera un rôle essentiel dans sa vie en lui assurant stabilité et soutien quotidien. En 1884, la publication d’À rebours par Joris-Karl Huysmans, qui consacre un passage élogieux à Redon, contribue à sa reconnaissance dans les cercles littéraires symbolistes.

Durant cette période, Redon développe ce qu’il appellera ses « noirs » – fusains et lithographies aux sujets oniriques. Des séries comme À Edgar Poe (1882), Les Origines (1883), Hommage à Goya (1885) ou La Tentation de saint Antoine (1888) dévoilent un monde peuplé d’êtres hybrides, de créatures fantastiques et de visions cauchemardesques qui semblent surgir des profondeurs de l’inconscient.

Sa fascination pour les sciences, nourrie par son amitié avec le botaniste Clavaud, se reflète dans ses œuvres où il explore les théories évolutionnistes, les observations microscopiques et les formes naturelles. L’œil, symbole de perfection pour les créationnistes mais aussi organe de perception et de connaissance, devient un motif récurrent dans son iconographie, notamment dans L’œil comme un ballon bizarre, se dirige vers l’infini.

Vers la lumière et la couleur (1890-1916)

La vie de Redon connaît plusieurs bouleversements majeurs autour de 1890 : la mort de son premier fils Jean en 1886, quelques mois après sa naissance, la disparition de son ami Armand Clavaud, et la perte du domaine familial de Peyrelebade auquel il était profondément attaché. À ces drames personnels s’ajoutent des problèmes de santé qui provoquent chez l’artiste une véritable crise spirituelle.

Cette période difficile coïncide avec une transformation radicale de son art. À partir de 1890, Redon abandonne progressivement ses « noirs » pour se tourner vers le pastel et l’huile. La naissance de son second fils, Arï, en 1889, marque symboliquement cette renaissance artistique. « J’ai épousé la couleur depuis, » écrira-t-il plus tard à Maurice Fabre, « j’ai voulu faire un fusain comme autrefois, impossible, c’était une rupture avec le charbon. »

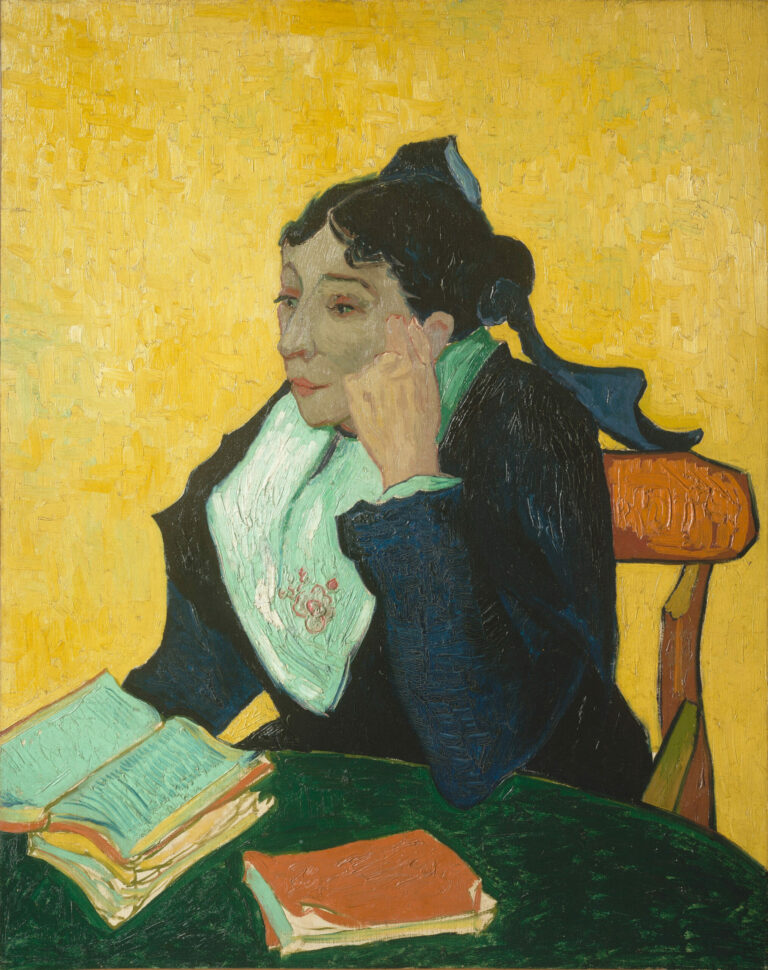

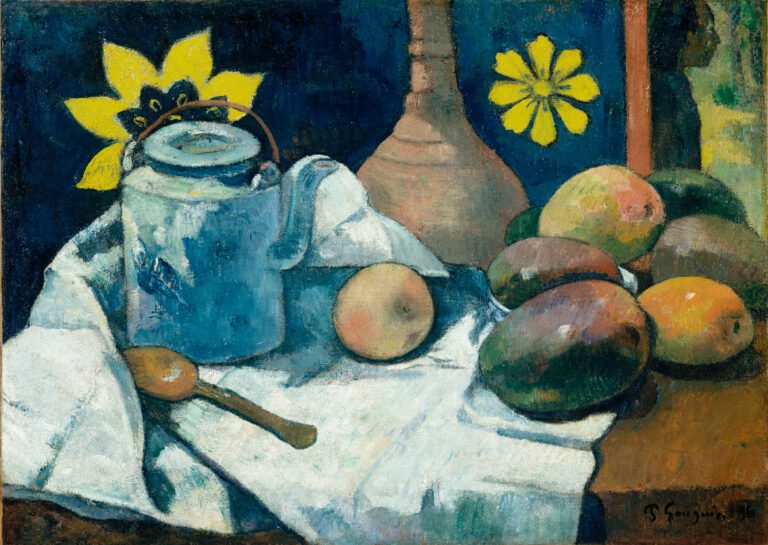

En 1899, Maurice Denis le présente au groupe des nabis et le peint, en 1900, dans l’Hommage à Cézanne. Cette nouvelle phase de sa carrière se caractérise par une palette éclatante et des sujets plus apaisés, où dominent fleurs, portraits et évocations mystiques. Des œuvres comme Les Yeux clos (1890), La Barque mystique (1900) ou Le Char d’Apollon (1905) témoignent de cette évolution vers une expression plus sereine et lumineuse.

Cette évolution reflète également un changement spirituel profond. Redon adopte un idéal chrétien antimatérialiste, teinté de socialisme utopique et influencé par la sagesse bouddhiste. Sa peinture devient le véhicule d’une quête de transcendance et d’harmonie, où la couleur exprime désormais des émotions spirituelles plutôt que des angoisses existentielles.

Les années 1900 voient la consécration de l’artiste. En 1900, il travaille avec Mallarmé et expose à la galerie Durand-Ruel. En 1904, une salle entière du Salon d’automne lui est consacrée, présentant soixante-deux œuvres. La Légion d’honneur couronne sa carrière. L’année 1913 marque son introduction sur le continent américain avec l’exposition de quarante de ses œuvres à l’Armory Show de New York.

Entre 1900 et 1914, Redon réalise plusieurs grands décors peints : pour le château de Domecy-sur-le-Vault en Bourgogne, l’hôtel particulier du compositeur Ernest Chausson à Paris, et l’abbaye de Fontfroide près de Narbonne. Cette dernière commande, réalisée entre 1910 et 1911 pour son ami et mécène Gustave Fayet, constitue un véritable testament artistique avec ses deux grands panneaux, Le Jour et La Nuit, qui synthétisent les deux périodes de sa création.

Odilon Redon s’éteint le 6 juillet 1916 en son domicile parisien du 129 avenue de Wagram, laissant sur son chevalet une huile inachevée, La Vierge. Il est inhumé dans le petit cimetière de Bièvres, où il avait passé ses derniers étés.

L’œuvre et l’héritage

L’œuvre de Redon se caractérise par une dualité fondamentale qui reflète l’évolution de sa vie : d’un côté, les « noirs » de sa première période (1870-1895), explorations des profondeurs de l’inconscient et des angoisses existentielles ; de l’autre, les compositions colorées de sa maturité, célébrations mystiques de la lumière et de l’harmonie.

Sa production graphique comprend vingt-sept eaux-fortes, trois pointes sèches et cent quatre-vingt-dix-sept lithographies. Parmi ses albums les plus importants figurent Dans le rêve (1879), À Edgar Poe (1882), Les Origines (1883), Hommage à Goya (1885), La Nuit (1886) et La Tentation de saint Antoine (1888, 1889). Sa peinture, quant à elle, évolue des sombres fusains vers des huiles et pastels d’une luminosité intense, peuplés de fleurs imaginaires, de figures mythologiques et de visions oniriques.

Plusieurs influences majeures ont nourri son art : la musique, notamment celle de Schumann qu’il considérait comme « le dieu de sa jeunesse » ; la science, à travers les théories évolutionnistes de Darwin et Lamarck, les découvertes microscopiques et l’étude de la botanique ; enfin, la spiritualité, qu’il aborde initialement par le prisme du catholicisme avant d’explorer d’autres traditions comme le bouddhisme.

Précurseur du symbolisme, Redon a développé un langage visuel unique où la forme est mise au service de l’émotion et de l’expression intérieure. Comme il l’écrivait lui-même : « Mes dessins inspirent et ne se définissent pas. Ils ne déterminent rien. Ils nous placent, ainsi que la musique, dans le monde ambigu de l’indéterminé. »

Son influence sur l’art moderne est considérable. Les surréalistes reconnaîtront en lui un précurseur de l’exploration de l’inconscient. Sa conception de la couleur comme vecteur d’émotions plutôt que comme représentation du réel anticipe les recherches des expressionnistes et des fauves. Enfin, sa capacité à naviguer entre figuration et abstraction, à suggérer plutôt qu’à décrire, en fait un artiste résolument moderne dont la démarche résonne encore aujourd’hui.

Longtemps considéré comme un artiste marginal, Redon occupe désormais une place essentielle dans l’histoire de l’art du XIXe siècle, comme en témoigne l’importante rétrospective qui lui a été consacrée en 2011 aux Galeries nationales du Grand Palais à Paris et au musée Fabre de Montpellier, première grande exposition française sur l’artiste depuis 1956.

Repères chronologiques

- 1840 : Naissance à Bordeaux le 20 avril

- 1846 : Guérison de son épilepsie après un pèlerinage à Verdelais

- 1855 : Débute des leçons de dessin avec Stanislas Gorin

- 1857 : Envoyé à Paris pour des études d’architecture

- 1862 : Échec au concours des Beaux-Arts

- 1866 : Première série d’eaux-fortes, Le Gué

- 1870 : Participe comme soldat à la guerre contre la Prusse

- 1879 : Premier album lithographique, Dans le rêve

- 1880 : Mariage avec Camille Falte

- 1884 : Mention élogieuse dans À rebours de Huysmans

- 1886 : Naissance et décès de son premier fils, Jean

- 1889 : Naissance de son second fils, Arï

- 1890 : Début de sa période colorée

- 1899 : Présenté au groupe des nabis par Maurice Denis

- 1900 : Expose à la galerie Durand-Ruel

- 1904 : Salle entière au Salon d’automne

- 1910-1911 : Décoration de la bibliothèque de l’abbaye de Fontfroide

- 1913 : Exposition à l’Armory Show de New York

- 1916 : Décès à Paris le 6 juillet