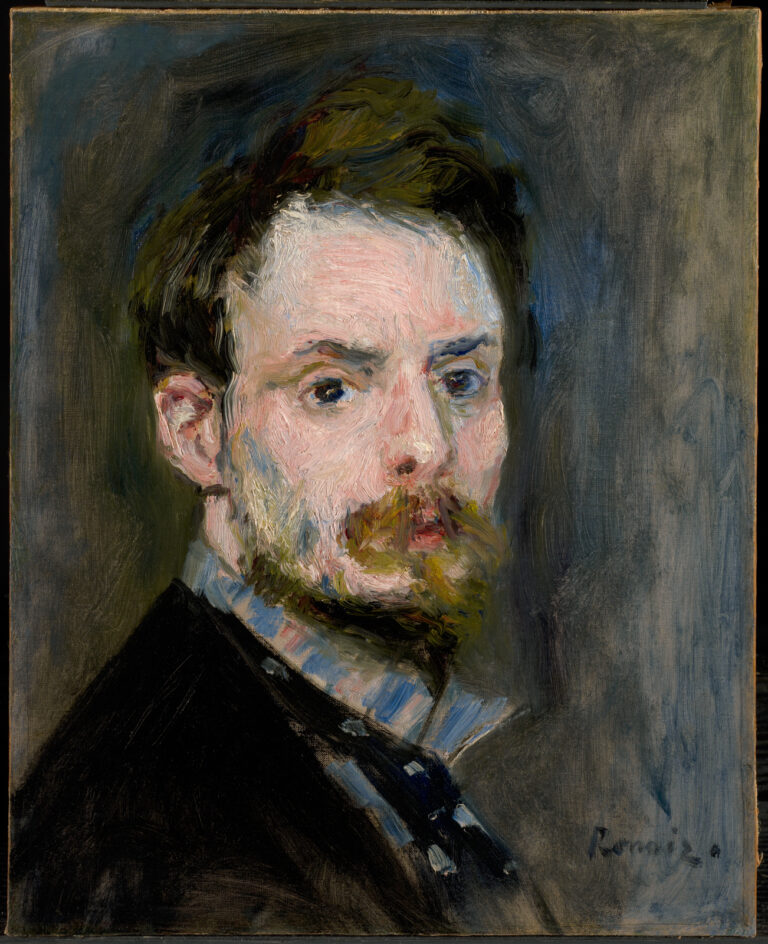

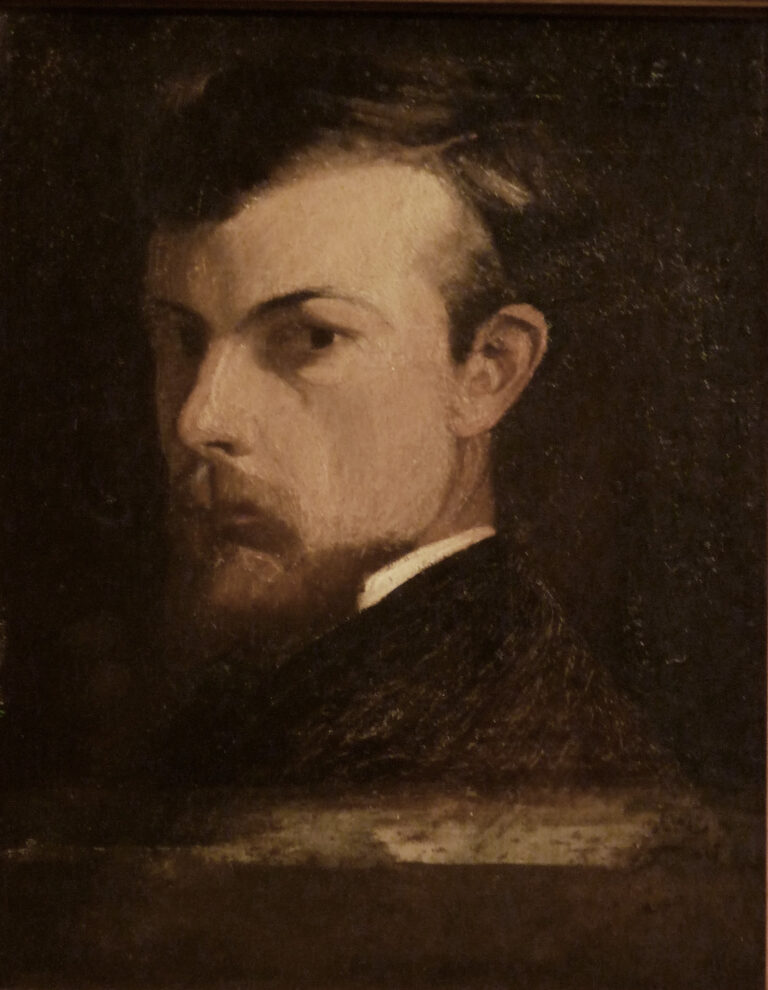

Édouard Manet (1832-1883), figure majeure de la peinture française du XIXe siècle, s’impose comme le précurseur de la modernité picturale en s’affranchissant des conventions académiques tout en maintenant un dialogue avec les maîtres anciens, particulièrement Vélasquez, le Titien et Goya. Issu de la bourgeoisie parisienne et formé dans l’atelier de Thomas Couture, il provoque des scandales retentissants avec Le Déjeuner sur l’herbe (1863) et Olympia (1863), œuvres qui heurtent par leur traitement cru de la nudité féminine dans un contexte contemporain. Bien que proche des impressionnistes et partageant certains de leurs thèmes – portraits, marines, scènes de la vie parisienne, natures mortes –, Manet s’en distingue par une facture soucieuse du réel et refuse de participer à leurs expositions, cherchant jusqu’au bout la reconnaissance du Salon officiel qu’il obtient tardivement avec la Légion d’honneur en 1882. Affaibli par la syphilis contractée lors d’un voyage de jeunesse à Rio de Janeiro, il meurt en 1883 à 51 ans, laissant plus de 400 toiles dont les chefs-d’œuvre – aujourd’hui conservés dans les plus grands musées – ont profondément transformé l’art occidental en ouvrant la voie à toutes les avant-gardes du XXe siècle, faisant de lui, selon sa propre maxime, l’artiste qui sut véritablement « être de son temps ».

Biographie d’Édouard Manet

Né le 23 janvier 1832 à Paris dans une famille de la bourgeoisie parisienne, Édouard Manet est le fils d’Auguste Manet, haut fonctionnaire au ministère de la Justice, et d’Eugénie Désirée Fournier, fille d’un diplomate. Son oncle maternel, le capitaine Édouard Fournier, l’initie dès son plus jeune âge à l’art en l’emmenant visiter les galeries du Louvre, notamment la Galerie espagnole.

Après une scolarité au collège Rollin peu concluante et deux échecs au concours d’entrée de l’École navale, Manet part en 1848 comme pilotin sur un bateau-école à destination de Rio de Janeiro, voyage durant lequel il réalise de nombreux dessins et contracte la syphilis qui le fera souffrir toute sa vie et causera sa mort prématurée.

En 1850, Manet entre dans l’atelier du peintre académique Thomas Couture, où il reste environ six années. Refusant de s’inscrire aux Beaux-Arts, il perd rapidement confiance en son maître dont il prend le contre-pied des enseignements. Il complète sa formation par des voyages en Europe (Hollande, Italie, Allemagne) et des copies d’œuvres de grands maîtres au Louvre : Tintoret, Titien, Rubens, et Delacroix dont il admire particulièrement La Barque de Dante.

L’influence espagnole est prépondérante dans les premières œuvres de Manet, notamment celle de Velázquez qu’il considère comme « le peintre des peintres ». Avant même son premier voyage en Espagne en 1865, il consacre plusieurs toiles à des « sujets espagnols » : Le Buveur d’absinthe (1858-1859), Le Chanteur espagnol (1860) et Lola de Valence (1862). L’influence de Goya se retrouve également dans ses œuvres de tauromachie et dans L’Exécution de Maximilien (1867).

Entrée dans la vie mondaine et scandales

Dans les années 1860, Manet s’impose comme une figure de « la bohème élégante » parisienne. Élégamment vêtu, il fréquente les cafés à la mode comme le Tortoni, les jardins des Tuileries et s’entoure d’une « petite cour » d’artistes et d’écrivains. La Musique aux Tuileries (1862) illustre cet univers mondain auquel il appartient et représente ses proches : Baudelaire, Théophile Gautier, Fantin-Latour, et son frère Eugène.

Le véritable tournant de sa carrière survient en 1863 lorsqu’il expose au Salon des refusés trois œuvres controversées, dont Le Déjeuner sur l’herbe, initialement intitulé Le Bain. Ce tableau, inspiré du Concert champêtre du Titien, suscite un scandale par sa mise en scène d’une femme nue entourée d’hommes habillés dans un contexte contemporain, excluant toute interprétation mythologique.

Deux ans plus tard, Olympia (1863), représentant une courtisane allongée, provoque une controverse encore plus féroce. Bien que ce nu s’inspire de la Vénus d’Urbin du Titien, c’est le traitement cru du sujet et l’insolence du modèle, Victorine Meurent, qui choquent le public et la critique. Zola prend la défense du peintre, inaugurant une amitié qui durera plusieurs années.

L’œuvre multiple d’Édouard Manet

Malgré les scandales, Manet poursuit son œuvre avec une remarquable diversité de sujets, de genres et de techniques.

Portraits

Les portraits, notamment féminins, constituent une part importante de son œuvre. Victorine Meurent, son modèle favori pendant une douzaine d’années, apparaît dans plusieurs tableaux majeurs : La Chanteuse de rue (1862), Mlle V. en costume d’espada (1862), Le Déjeuner sur l’herbe (1863), Olympia (1863), et Le Chemin de fer (1872-1873).

Sa compagne Suzanne Leenhoff, professeure de piano qu’il épouse en 1863 après la mort de son père, et leur fils Léon apparaissent également dans de nombreuses toiles, notamment La Lecture (vers 1865). Manet réalise plusieurs portraits de Berthe Morisot, qui deviendra sa belle-sœur en 1874 en épousant son frère Eugène : Le Balcon (1868-1869), Berthe Morisot au bouquet de violettes (1872), et Berthe Morisot à l’éventail (1874).

Ses amitiés littéraires se reflètent dans ses portraits d’écrivains : Charles Baudelaire, Émile Zola (Portrait d’Émile Zola, 1868) et Stéphane Mallarmé (Portrait de Stéphane Mallarmé, 1876), avec qui il noue des collaborations artistiques.

Peintures historiques

Bien que marginal dans son œuvre, Manet aborde quelques événements historiques contemporains. Le Combat du Kearsarge et de l’Alabama (1864) immortalise une bataille navale de la guerre de Sécession. L’Exécution de Maximilien (1867-1868), inspirée du Tres de mayo de Goya, évoque l’exécution de l’empereur du Mexique abandonné par Napoléon III.

Républicain convaincu, Manet s’engage dans la Garde nationale pendant la guerre de 1870. Après la Commune de Paris, il exprime son horreur face à la répression dans deux lithographies : La Barricade et Guerre civile (1871-1873). Plus tard, il peint L’Évasion de Rochefort (1881) et réalise le portrait du journaliste Henri Rochefort (1881).

Marines et paysages marins

À partir de 1868, les séjours estivaux de Manet à Boulogne-sur-Mer lui inspirent de nombreuses marines. Clair de lune sur le port de Boulogne (1869) dépeint le retour nocturne d’un bateau de pêche. Le Départ du vapeur de Folkestone (1869) joue avec la lumière et les couleurs. La Jetée de Boulogne fait l’objet de plusieurs toiles.

Cafés et lieux de plaisir

Les cafés, brasseries et cafés-concerts, hauts lieux de la vie artistique parisienne, deviennent un thème récurrent après 1878. Au café (1878), La Prune (1878), Coin de café-concert (1878-1879), La Serveuse de bocks (1878-1879), Chez le père Lathuille (1879) témoignent de la vie moderne.

Sa dernière œuvre majeure, Un bar aux Folies Bergère (1881-1882), représente une serveuse nommée Suzon devant un miroir qui renvoie une image décalée de la scène, effet qui a surpris et fasciné les critiques.

Natures mortes

« Un peintre peut tout dire avec des fruits ou des fleurs, ou des nuages seulement », affirmait Manet. Ses natures mortes autonomes comprennent des compositions florales (Pivoines blanches, 1864; Bouquet de lilas, 1883), des poissons et fruits de mer (Saumon et crevettes, 1864), des fruits (Melon et pêches, 1866; Deux poires, 1864), et des légumes, comme Une botte d’asperges (1880).

Gravures et illustrations

Entre 1860 et 1882, Manet réalise près d’une centaine d’estampes (eaux-fortes, lithographies et dessins sur bois), reprenant souvent les sujets de ses tableaux. Il collabore avec Stéphane Mallarmé pour illustrer Le Corbeau d’Edgar Allan Poe (1875) et L’Après-midi d’un faune (1876).

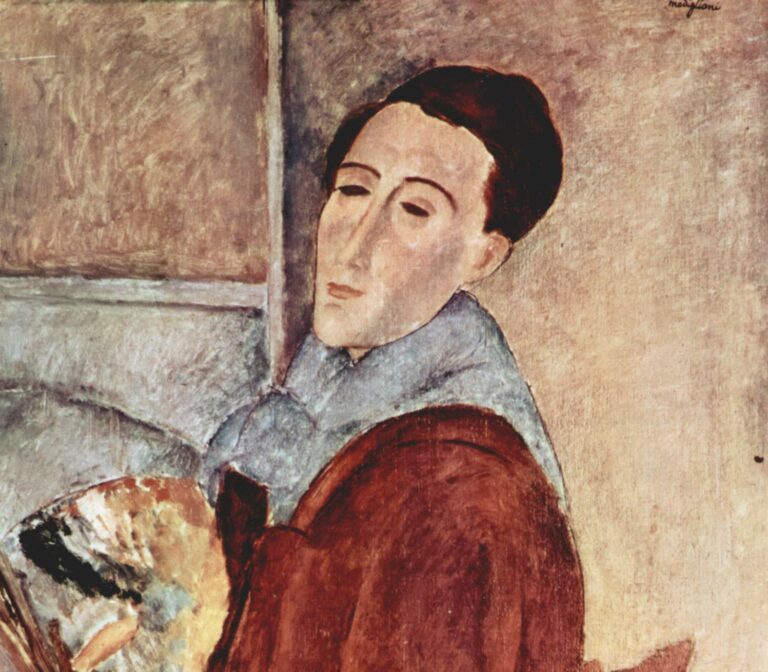

Rapport à l’impressionnisme

Bien que lié aux acteurs du courant impressionniste et considéré à tort comme l’un de ses pères, Manet s’en distingue par une facture soucieuse du réel qui n’utilise pas les nouvelles techniques de la couleur et le traitement particulier de la lumière caractéristiques de ce mouvement. Il partage cependant avec les impressionnistes certains thèmes récurrents : portraits, paysages marins, vie parisienne et natures mortes.

Après la guerre de 1870, il soutient les impressionnistes, parmi lesquels il compte des amis proches comme Claude Monet, Auguste Renoir et Berthe Morisot. À leur contact, il délaisse en partie la peinture d’atelier pour la peinture en plein air à Argenteuil et Gennevilliers, sa palette s’éclaircit, comme en témoigne Argenteuil (1874). Il conserve néanmoins son approche personnelle faite de composition soignée et soucieuse du réel.

Manet refuse toutefois de participer aux expositions impressionnistes et continue à présenter ses œuvres au Salon officiel, cherchant une reconnaissance institutionnelle qu’il n’obtiendra que tardivement.

Dernières années et postérité

Affaibli par la syphilis qu’il avait contractée à Rio de Janeiro, Manet souffre de plus en plus à partir de 1876. À la fin de sa vie, il séjourne à Bellevue pour des cures et peint des toiles de petit format qu’il exécute assis, notamment des natures mortes de fruits et de fleurs, ainsi que des portraits au pastel, technique moins fatigante.

En 1881, il obtient un prix au Salon et est décoré de la Légion d’honneur par son ami Antonin Proust, devenu ministre des Beaux-Arts. La cérémonie a lieu le 1er janvier 1882.

Manet meurt le 30 avril 1883 à l’âge de 51 ans, des suites d’une ataxie locomotrice et d’une gangrène qui avait nécessité l’amputation de son pied gauche. Il est inhumé au cimetière de Passy à Paris, où une épitaphe gravée par Félix Bracquemond en 1890, « Manet et manebit » (« Il demeure et demeurera »), résume le sentiment général du monde des arts après sa disparition.

Le maître laisse plus de 400 toiles et d’innombrables pastels, esquisses et aquarelles qui constituent un œuvre pictural majeur à l’influence considérable. Décrié, insulté, ridiculisé de son vivant, Manet est aujourd’hui reconnu internationalement comme l’un des plus importants précurseurs de la peinture moderne. Ses tableaux majeurs sont visibles dans les plus grands musées du monde.

C’est en 1907, soit 44 ans après sa création, qu’Olympia, initialement refusée, entre au musée du Louvre (aujourd’hui conservée au musée d’Orsay), consacrant enfin le génie d’un artiste qui, selon Degas, était « plus grand que nous ne pensions ».

L’héritage de Manet

Ni impressionniste, ni réaliste au sens strict, Manet occupe une place unique dans l’histoire de l’art. Ses innovations formelles et thématiques ont ouvert la voie à la modernité picturale. Par sa remise en question des conventions académiques, sa volonté de peindre la vie contemporaine, et son exploration de nouvelles possibilités techniques, il a transformé profondément l’art de son temps.

Sa célèbre maxime « Il faut être de son temps » résume parfaitement sa démarche : saisir l’essence de la vie moderne avec franchise et originalité, sans se soucier des conventions établies. Cette approche audacieuse lui a valu l’incompréhension de ses contemporains mais a posé les fondements d’une révolution artistique dont nous sommes encore les héritiers.

L’œuvre de Manet pose des questions fondamentales sur la nature de la représentation picturale, le rôle de l’artiste dans la société et le rapport entre tradition et innovation. Elle incarne le moment charnière où la peinture moderne s’affranchit définitivement des codes académiques pour explorer de nouvelles voies d’expression, tout en maintenant un dialogue fécond avec les maîtres du passé.

Sources bibliographiques

- Cachin, Françoise, Moffett, C. S. et Melot, M. – Manet, catal. expos., Grand Palais, Réunion des musées nationaux, Paris, 1983

- Courthion, Pierre – Manet raconté par lui-même et par ses amis, P. Cailler, Genève, 1953 ; Édouard Manet, éd. Cercle d’art, Paris, 1978, rééd. 1991

- Darragon, Éric – Manet, Fayard, 1989, rééd. Hachette-Pluriel, 1989 ; Manet, Citadelles, Paris, 1991

- Duret, Théodore – Histoire d’Édouard Manet et de son œuvre, H. Floury, Paris, 1902

- Guérin, Marcel – L’Œuvre gravé de Manet, Paris, 1944

- Lacambre, Geneviève – Manet-Velázquez. La manière espagnole au XIXe siècle, catal. expos., Réunion des musées nationaux, Paris, 2002

- Moreau-Nélaton, Étienne – Manet raconté par lui-même, H. Laurens, Paris, 1926

- Proust, Antonin – Édouard Manet. Souvenirs, H. Laurens, Paris, 1913, rééd. L’Échoppe, Paris, 1988

- Rosenthal, Léon – Manet aquafortiste et lithographe, Le Goupy, Paris, 1925

- Rouart, Denis & Wildenstein, Daniel – Édouard Manet. Catalogue raisonné, Bibliothèque des Arts, Lausanne-Paris, 1975

- Tabarant, Adolphe – Manet et ses œuvres, Gallimard, Paris, 1947

- Reff, Theodore – Manet. Olympia, The Penguin Press, New York et Londres, 1976

- Dorival, Bernard – « Quelques Sources méconnues de divers ouvrages de Manet », in Bulletin de la Société d’histoire de l’art français, 1975

- Darragon, Éric – « Manet, le bal masqué à l’Opéra », in Bulletin de la Société d’histoire de l’art français, 1985

- Mauner, George – Manet, peintre-philosophe, University Park (Pa.) et Londres, 1975

Œuvres et biographie

- Édouard Manet : Dans la véranda

- Édouard Manet : Femme lisant

- Édouard Manet : Bateaux à Berck-sur-Mer

- Édouard Manet : Canotage

- Édouard Manet : Roses mousseuses dans un vase

- Édouard Manet : Un Bar aux Folies-Bergère

- Édouard Manet (1832-1883), précurseur de la modernité

- Édouard Manet, Le Christ mort avec des anges

- Édouard Manet, Jeanne (Printemps)

- Édouard Manet, La Famille Monet dans son jardin à Argenteuil

- Édouard Manet, Le chanteur espagnol

- Édouard Manet, La Brioche