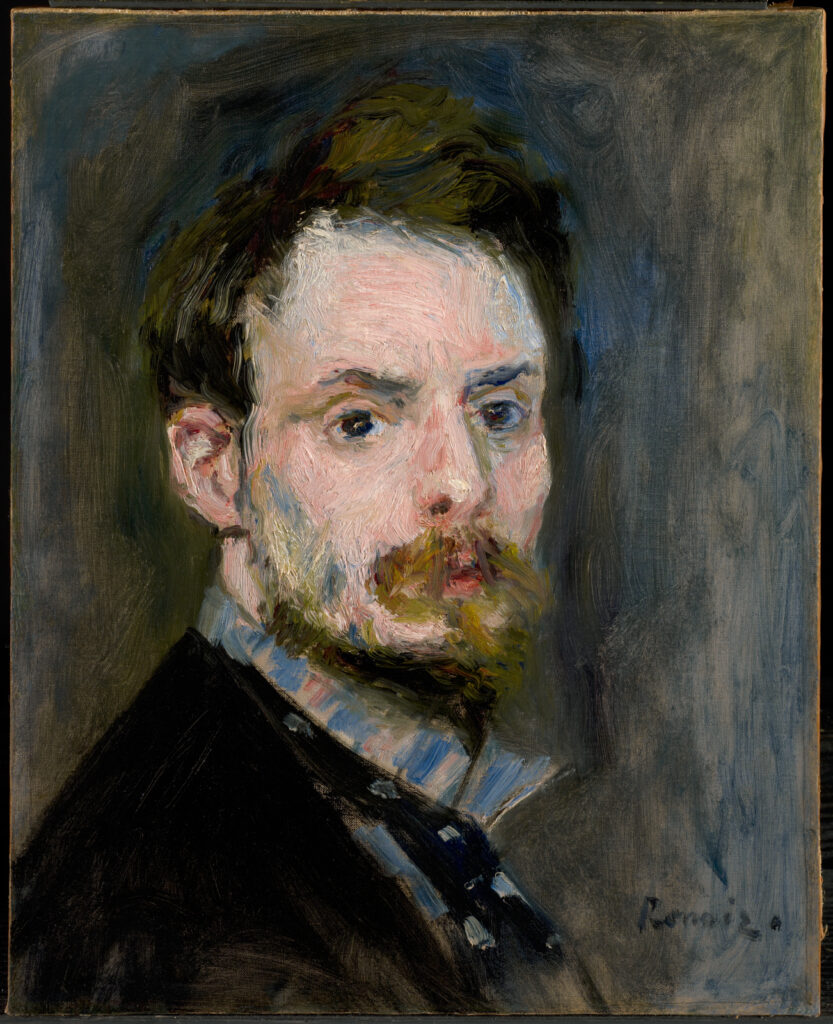

Pierre-Auguste Renoir naît le 25 février 1841 à Limoges dans une famille d’artisans modestes. Son père, Léonard Renoir, est tailleur et sa mère, Marguerite Merlet, couturière. En 1844, la famille s’installe à Paris en quête d’une situation meilleure.

Biographie d’Auguste Renoir

Dès l’âge de 13 ans, Renoir entre comme apprenti à l’atelier de porcelaine Lévy Frères & Compagnie où il décore des pièces, révélant déjà un talent certain pour la peinture. Parallèlement, il suit des cours du soir à l’École de dessin et d’arts décoratifs, ainsi que des leçons de musique avec Charles Gounod. En 1858, pour subvenir à ses besoins, il commence à peindre des éventails et des armoiries pour son frère Henri, graveur en héraldique.

Les débuts de Renoir dans la peinture (1862-1870)

En 1860, Renoir s’inscrit au Louvre pour copier des œuvres anciennes. L’année suivante, il intègre l’École des beaux-arts de Paris dans l’atelier de Charles Gleyre, où il rencontre Frédéric Bazille, Claude Monet et Alfred Sisley, avec lesquels il noue une solide amitié. Ensemble, ils peignent souvent en plein air dans la forêt de Fontainebleau.

Après une tentative infructueuse en 1863, son premier tableau, Esméralda, est accepté au Salon de 1864. Malgré son succès, Renoir détruit l’œuvre après l’exposition. Cette même année, il quitte les Beaux-Arts lorsque Gleyre prend sa retraite. À cette époque, son style est influencé par Ingres, Dehodencq, Gustave Courbet et Eugène Delacroix.

En 1865, il se lie d’amitié avec le peintre Jules Le Cœur et rencontre Lise Tréhot, qui devient sa compagne et son modèle préféré pendant près de huit ans. Deux enfants naîtront de cette relation : Pierre en 1868 et Jeanne Marguerite en 1870.

La période impressionniste (1869-1883)

Le séjour que Renoir effectue avec Monet à la Grenouillère sur l’île de Croissy-sur-Seine marque un tournant décisif dans sa carrière. Il adopte alors pleinement la peinture en plein air, ce qui transforme sa palette et fragmente sa touche. Il apprend à rendre les effets de la lumière et abandonne l’usage du noir pour les ombres, inaugurant sa période impressionniste.

Durant la guerre franco-prussienne de 1870-1871, Renoir est mobilisé dans la cavalerie. De retour à Paris, il découvre avec tristesse la mort de son ami Frédéric Bazille. Sa peinture est alors influencée par le réalisme d’Édouard Manet, comme en témoigne Nature morte au bouquet (1871).

En 1872, Lise Tréhot le quitte et épouse l’architecte Georges Brière de l’Isle. Cette même année, Renoir rencontre le marchand d’art Paul Durand-Ruel, relation qui s’avérera déterminante pour sa carrière. Au début des années 1870, il peint fréquemment aux côtés de Monet, produisant des images du même sujet et utilisant parfois les membres de la famille Monet comme modèles.

Régulièrement refusé au Salon officiel, Renoir participe à la première exposition impressionniste en 1874. L’année suivante, pour faire connaître le travail du groupe, il organise avec Durand-Ruel une vente aux enchères à l’Hôtel Drouot. Bien que controversée, cette initiative attire l’attention et permet au groupe de gagner des défenseurs et des mécènes.

À Montmartre, où il loue en 1876 un atelier rue Cortot (devenu aujourd’hui le musée de Montmartre), Renoir réalise en 1877 son chef-d’œuvre, Le Bal du moulin de la Galette. Cette ambitieuse toile illustre parfaitement le style et les recherches de l’artiste durant cette décennie : touche fluide et colorée, ombres colorées, effets de textures, jeu de lumière filtrant à travers les feuillages, scènes de la vie populaire parisienne.

De l’impressionnisme au classicisme (1878-1890)

Confronté à des difficultés financières et à une critique souvent défavorable, Renoir décide à la fin des années 1870 de ne plus exposer avec ses amis impressionnistes et revient au Salon officiel, qu’il considère comme la seule voie vers le succès.

Il est soutenu par des mécènes, notamment la famille Charpentier, propriétaire d’une maison d’édition dont le journal La Vie moderne contribue à sa réputation. C’est grâce à des commandes de portraits prestigieux, comme celui de Madame Charpentier et ses enfants (1878), qu’il se fait connaître et obtient de plus en plus de commandes.

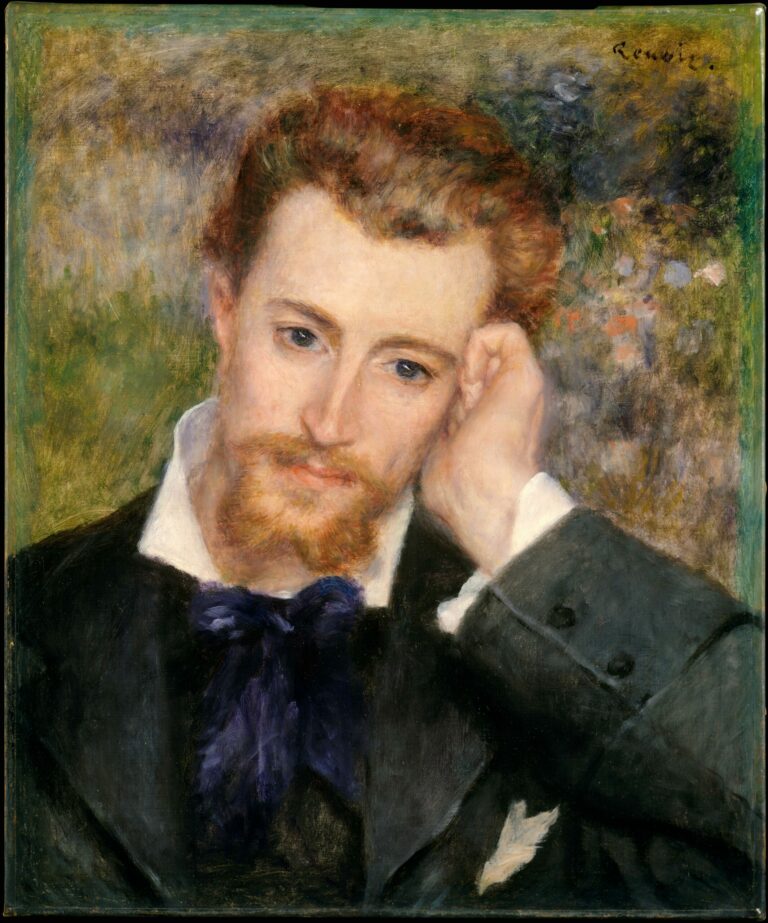

Ses relations avec des collectionneurs influents, comme Charles Deudon et Paul Bérard, lui permettent de peindre des portraits de familles aisées, dont les enfants Bérard et les filles du banquier Louis Cahen d’Anvers (Rose et bleue, 1881).

Le tournant vers le classicisme s’amorce dès 1880, mais se cristallise lors d’un séjour en Italie fin 1881. Au contact des œuvres de Raphaël, Renoir sent qu’il est arrivé au bout de l’impressionnisme et aspire désormais à un art plus intemporel. Il entre alors dans la période dite « ingresque » ou « Aigre », qui culmine en 1887 avec les Grandes Baigneuses. Les contours deviennent plus précis, le dessin plus rigoureux, les couleurs plus froides, suscitant l’indignation du critique Joris-Karl Huysmans qui s’exclame : « Allons, bon ! Encore un qui est pris par le bromure de Raphaël ! »

Sur le chemin du retour d’Italie, début 1882, Renoir s’arrête chez Cézanne à l’Estaque. Il se rend également deux fois en Algérie (1881 et 1883), à la recherche de la lumière éblouissante et des sujets exotiques rendus célèbres par Delacroix.

En 1883, Renoir confie à Ambroise Vollard : « Vers 1883, il s’était fait comme une cassure dans mon œuvre. J’étais allé jusqu’au bout de l’impressionnisme et j’arrivais à cette constatation que je ne savais ni peindre ni dessiner. En un mot j’étais dans une impasse. »

En 1885, Renoir devient père d’un garçon prénommé Pierre, né de sa relation avec Aline Charigot, qu’il épousera en 1890. L’accueil réservé aux Grandes Baigneuses est très défavorable : l’avant-garde trouve qu’il s’est égaré, tandis que les milieux académiques ne s’y retrouvent pas non plus.

La période « nacrée » et la reconnaissance (1890-1903)

De 1890 à 1900, Renoir adopte un style plus fluide et plus coloré, souvent qualifié de « nacré ». La première œuvre de cette période, Les Jeunes filles au piano (1892), est acquise par l’État français pour le musée du Luxembourg, marquant le début de sa reconnaissance officielle.

En 1894, Renoir devient père d’un deuxième fils, Jean, futur cinéaste renommé. Gabrielle Renard, jeune cousine d’Aline qui s’occupe des enfants, devient l’un de ses modèles favoris et sa muse. À cette époque, il prend comme unique élève Jeanne Baudot, fille de son médecin.

Depuis 1889, Renoir habite dans le pavillon surnommé le « Château des Brouillards » rue Girardon à Paris. En 1896, il devient propriétaire pour la première fois en achetant une maison à Essoyes, village natal d’Aline, qui deviendra le lieu de villégiature estivale de la famille jusqu’à la mort du peintre.

Cette décennie est aussi celle de la consécration. Ses tableaux se vendent bien, notamment grâce aux marchands d’art Ambroise Vollard et Paul Durand-Ruel. La critique commence à accepter et à apprécier son style, tandis que les milieux officiels le reconnaissent : on lui propose la Légion d’honneur, qu’il refuse d’abord puis accepte en 1900.

En 1897, une mauvaise chute de bicyclette près d’Essoyes, où il se fracture le bras droit, marque le début de problèmes de santé qui s’aggraveront par la suite. En 1899, il assiste à l’enterrement d’Alfred Sisley et offre sa toile La Balayeuse pour une vente organisée au profit des enfants du défunt peintre.

Les dernières années de Renoir dans le Midi (1903-1919)

En 1903, en raison de l’aggravation de son état de santé, Renoir s’installe avec sa famille à Cagnes-sur-Mer, dont le climat doit lui être plus favorable. Après avoir résidé dans plusieurs demeures du vieux village, il acquiert le domaine des Collettes, sur un coteau à l’est de Cagnes, pour sauver les oliviers qu’il admire et qui sont menacés de destruction.

Les œuvres de cette période sont essentiellement des portraits, des nus, des natures mortes et des scènes mythologiques. Ses toiles sont chatoyantes, sa matière picturale plus fluide, toute en transparence. Les corps féminins ronds et sensuels resplendissent de vie. Mais des rhumatismes déformants l’obligent progressivement, vers 1905, à renoncer à marcher.

Malgré ces épreuves, Renoir est désormais une personnalité majeure du monde de l’art occidental. Il expose partout en Europe et aux États-Unis et participe aux Salons d’automne à Paris. L’aisance matérielle acquise ne lui fait pas perdre le sens des réalités ni le goût des choses simples.

De 1913 à 1918, en collaboration avec Richard Guino, un jeune sculpteur d’origine catalane présenté par Aristide Maillol et Ambroise Vollard, Renoir crée un ensemble de sculptures majeures : Vénus Victrix, Le Jugement de Pâris, La Grande Laveuse, Le Forgeron. L’attribution de ces œuvres fera l’objet d’un long procès dans les années 1960-1970, aboutissant à la reconnaissance de Richard Guino comme coauteur.

Aline meurt brutalement d’une crise cardiaque en juin 1915. Ses fils Pierre et Jean sont grièvement blessés durant la Première Guerre mondiale, mais en réchappent. Jean profite de sa démobilisation pour recueillir les souvenirs et les pensées de son père.

Malgré la maladie qui déforme ses mains (polyarthrite rhumatoïde), Renoir continue à peindre jusqu’à sa mort, survenue le 3 décembre 1919 au domaine des Collettes, des suites d’une congestion pulmonaire. On raconte que sur son lit de mort, il aurait demandé une toile et des pinceaux pour peindre un bouquet de fleurs, déclarant en rendant ses pinceaux : « Je crois que je commence à y comprendre quelque chose ».

Initialement inhumé avec son épouse dans le vieux cimetière du château de Nice, le couple est transféré en juin 1922 dans le cimetière d’Essoyes, comme ils l’avaient souhaité.

L’héritage artistique de Renoir

Renoir occupe une place singulière dans l’histoire de l’art. Ayant délaissé le paysage impressionniste au profit de la représentation humaine, il place la joie au cœur de ses toiles, ce qui lui vaut le surnom de « peintre du bonheur ». Sa peinture, qui illustre les conséquences du progrès sur la société et met en scène un quotidien joyeux dans des cadres tantôt urbains, tantôt bucoliques, intimes ou populaires, est paradoxalement considérée aujourd’hui comme l’archétype du « bon goût petit-bourgeois ».

Cette perception occulte le fait que cette peinture figurative, parfois jugée mièvre, a été rejetée par le public et les critiques pendant plus de vingt ans. En 1876, le critique Albert Wolf écrivait dans le Figaro : « Essayez donc d’expliquer à M. Renoir que le torse d’une femme n’est pas un amas de chairs en décomposition avec des taches vertes, violacées qui dénotent l’état de complète putréfaction dans un cadavre ! » La même année, l’artiste Bertall renchérissait dans Le Soir : « Dans des cadres bizarres, des contournements grotesques, des fracas de couleur sans forme et sans harmonie, sans perspective et sans dessin. »

Longtemps perçue comme inachevée, maladroite ou bâclée par les collectionneurs de son époque, l’œuvre de Renoir fut ensuite reconnue comme révolutionnaire pour avoir rompu avec les conventions de l’art officiel. Le tournant opéré vers 1890, lorsqu’il renoue avec ses maîtres préférés (Fragonard, Raphaël, Boucher), lui vaut d’être accusé de trahison par ses anciens compagnons impressionnistes.

L’histoire de l’art considère pourtant que cette dernière période, marquée par un retour vers le classicisme, a fortement inspiré une jeune génération d’artistes, parmi lesquels Pablo Picasso, Henri Matisse, Maurice Denis et Pierre Bonnard. Ainsi, malgré les controverses et les fluctuations de sa réputation, l’œuvre de Renoir demeure l’une des plus emblématiques et populaires de l’art moderne, témoignant d’une sensibilité unique qui transcende les écoles et les mouvements artistiques.

Auteur prolifique, Renoir estime avoir réalisé environ quatre mille tableaux durant ses soixante années de carrière. Ce corpus considérable, dispersé dans les plus grands musées du monde et dans de nombreuses collections privées, continue de fasciner le public par sa lumière, sa sensualité et sa célébration de la beauté du monde.