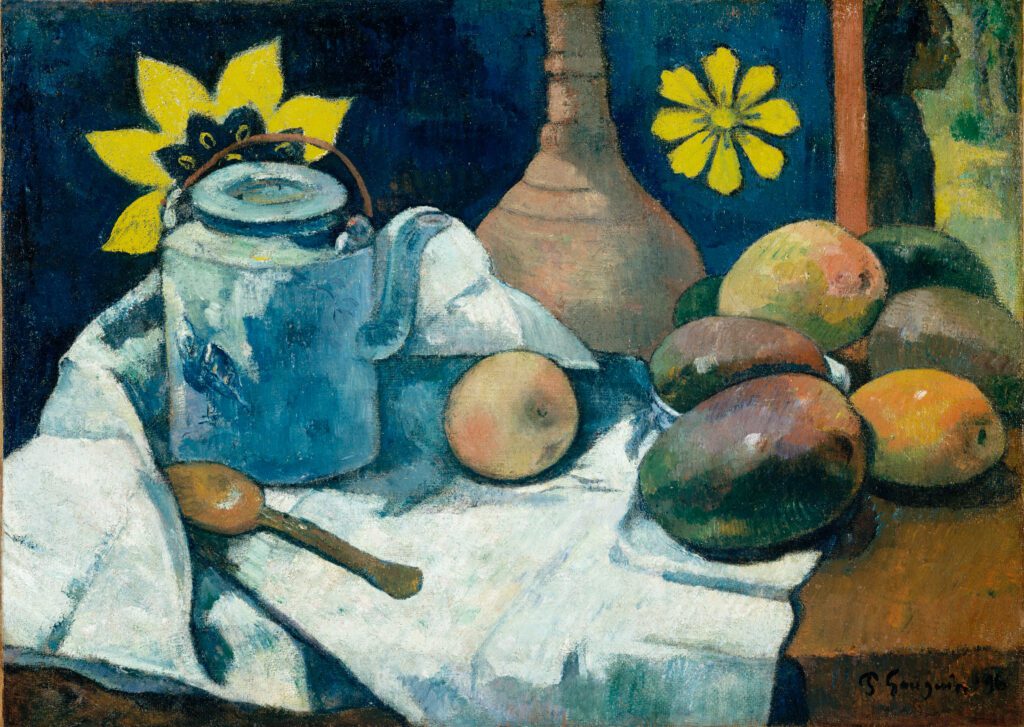

Dans cette œuvre de 1896, Gauguin nous offre une composition où dialoguent tradition et exotisme.

La théière, élément central, trône avec élégance parmi des fruits aux teintes chaudes et vibrantes – mangues tahitiennes remplaçant les pommes cézanniennes. L’artiste joue brillamment avec la perspective, créant une tension visuelle qui dynamise l’espace comprimé de la toile. La silhouette humaine, aperçue furtivement dans l’angle supérieur droit, introduit un élément narratif énigmatique, comme un témoin silencieux de cette nature morte qui transcende le genre. Les contours affirmés, la palette aux teintes saturées et la construction spatiale délibérément aplatie témoignent de l’approche synthétiste de Gauguin, qui privilégie l’expression émotionnelle à la représentation fidèle de la réalité. Cette œuvre incarne parfaitement la tension créative entre les influences européennes et l’imaginaire polynésien qui caractérise sa période tahitienne.

Pour aller plus loin

- Nature morte à la théière et aux fruits, par Paul Gauguin, en 1896

- 47.6 x 66 cm

- The Metropolitan Museum of Art, Fifth Avenue, New York, exposé galerie 822

- https://www.metmuseum.org/art/collection/search/437999

Paul Gauguin (1848-1903), est une figure emblématique du post-impressionnisme. Après des collaborations avec les impressionnistes et une période décisive à Pont-Aven, il quitte la France pour Tahiti en 1891, en quête d’un art plus « primitif » et authentique.

Cette œuvre de 1896 s’inscrit dans sa seconde période tahitienne, marquée par des difficultés financières croissantes. Grand admirateur de Cézanne, Gauguin possédait l’une de ses natures mortes qu’il chérissait particulièrement, mais que la misère le contraindra à vendre l’année suivante. Ce dialogue avec Cézanne révèle l’ambivalence de Gauguin, tiraillé entre son attachement à la tradition picturale européenne et sa recherche d’un langage visuel nouveau, nourri par son expérience polynésienne.